在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

1955年的一个夏夜,在中南海颐年堂中,maozedong、刘少奇、周恩来、朱德等中共中央的核心领导人都汇聚一堂。

须知建国之后,各部门工作事务十分繁忙,国家百废待兴自然需要加倍地整改和投入,而地位越高的领导人肩上所承担的担子就越重,今日能让这些重要人物juji在这里开会,是怎样一件大事呢?

maozedong当即落座就开门见山了:“我们今天在这里讨论的就是一个问题,军衔怎么封,封给谁”。这确实是个很复杂的问题,牵涉到论功行赏,是能够让党内上下一心的时候,也是容易因为利益纠葛导致党内出大乱子的时候。

到这时自然先要确定功劳大小,从抗日战争到解放战争,党内有不少高级将领都浴血奋战,坚定地捍卫了中国gongchandangde政权稳定,受伤的有,患病的有,牺牲的也有,军功大小也得梳理细致。maozedong最先提出一个名字——粟裕。

“论功、资历、论才、论德,粟裕可以领元帅衔,在解放战争中,谁人不晓得华东粟裕啊?”maozedong一贯有话敞开说,这一句说出来的时候他面带笑容,显然是为党内有这位大将而感到高兴。周恩来一听,忙提醒他:“可是粟裕已经请求辞帅呢!”

早在年初商量授衔时,maozedong就私下问了粟裕,要他当元帅,但粟裕却回答道:“评我大将就是够高的了,要什么元帅?我只嫌高,不嫌低。”说完连连摆手又连连摇头,显然是认真考虑过的。

想起这件事,maozedong也是大感无奈,捧起茶缸喝了一口润了润嗓子,才说:“我看是‘男儿有泪不轻弹,只是未到授衔时’啊,我们军队中有些人,打仗时连命都不要了,现在为了肩上一颗星,硬要争一争、闹一闹,有什么意思?”

朱德笑笑说:“肩上少一颗豆,脸上无光嘛!同一时间当兵,谁也没有少打仗,回到家中老婆也要说他的”,作为率军将领之一,朱德自然是深知军旅中人的脾性。刘少奇闻言是大皱眉头,他一向主张的是:党内思想工作任何时候都不能放松。

maozedong又转头夸赞粟裕:“难得粟裕!三次辞让,1945年让了华中军区司令员,1948年让了华东野战司令员,现在辞了元帅衔,比起那些要跳楼的人,强千百倍嘛”,周恩来听到也是点头赞同:“粟裕二让司令一让元帅,人才难得,大将还是要当地”,maozedong赶紧接上他的话:“而且是第一大将!我们先这样定下来,十大将十元帅。”

于是,这场会议的结果就这么你一言我一语地确定了下来。1955年8月27日,粟裕在中共中央公布的勋章榜中,果然位列“十大将军”之首。

maozedong对将领的信任从来都是大胆而直接的,对有才有识之士也不吝啬诚恳地赞美,而对于粟裕这个共和国第一大将,就更加推崇备至。这并不仅仅是因为他立下的战功,还因为他高尚的品德和先进的党内意识,粟裕将军的一生都在为党的利益着想,从未先私后公。“君待之以桃李,我报之以琼琚”,maozedong和粟裕之间的上下级关系就是这么真诚而朴实。

有人在了解了抗战历史后,谈到maozedong的指挥作战方式,概括为:他在世界上最小的指挥部里指挥了世界上规模最大的战役。这句话实在简短而又精辟。是的,一人之力终究有限,不可能面面俱到天衣无缝,maozedong的战略眼光之强在于他只管大局,先顾主要矛盾,而在局部则放心托付给信任的专业人才,“用人不疑,疑人不用”才是这位领导者的法宝。

解放战争期间的三大战役,maozedong就在河北平山西北坡那栋土窑子里,用着搪瓷缸喝水,嚼着糙米饭,点油灯看行军图,殚精竭虑地指挥着几百万的解放军。将军们像他得力的手臂和双腿那样,指哪打哪,准确地执行着来自他的中枢命令,但对于粟裕,maozedong则全然给予了放权待遇。

解放战争全面开拔后,粟裕率领的华中野战军由于将领指挥有方,采取先发制人的策略,一口气连打七仗,且连战连捷,很快就挫伤了战线上国民党本来就不多的锐气,也让后方我军大感振奋人心。但与此同时,山东和两淮的战线却开展得很不顺利,不但我军连连后退,到最后竟是泗县、华中首府两淮连丢,华东战场士气被打散,军队一下子陷入低谷,难以为继。

此时的补救办法也不过是迅速总结失误,改正方针,重新来过,粟裕很快接到命令去支援,假如这剂强心针打成功了,华东战线就有救了。然而坏的事就是华中野战军和山东野战军关于战略方向和用兵问题很难达成一致。粟裕为人并不愿争功,只想低调做人,高调打仗,在此之前就拒绝了maozedong让他做华中战区司令员的想法,此时想来也不曾后悔,只是苦恼军衔不相上下,要怎么说服陈毅。

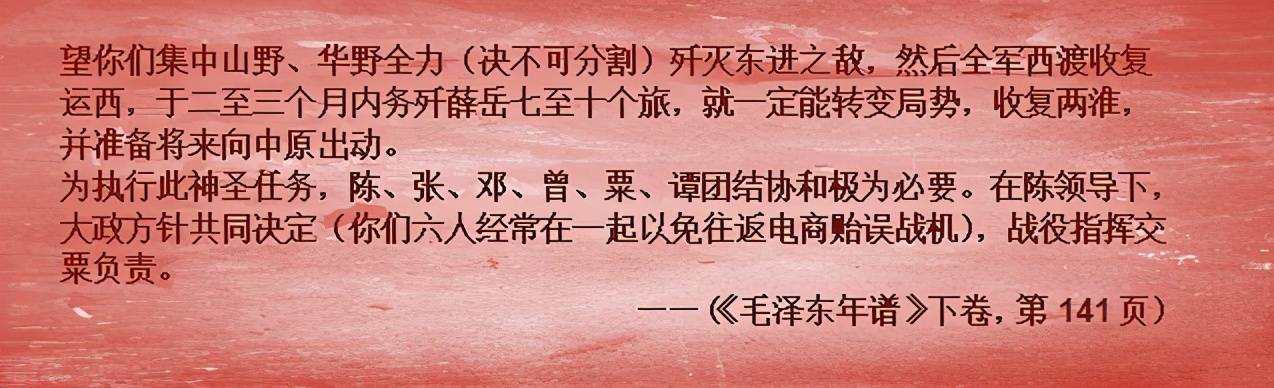

很快maozedong的一封电报解决了他的烦恼,在1946年10月15日,maozedong针对战场领导班子之间的摩擦,发来电报如下图所示:

由此正式把战略指挥权移交给当时已“七战七捷”而锐不可当的粟裕,免除了他说服其他将军的烦恼,让他能够迅速抓住战机,丝毫没有延误。粟裕本来的职位是副司令,此番竟一下子跃升为华东野战军的实际首脑,由不得他不慎重。

当时的情况是,蒋介石调集了国民党45万精锐部队,目标点是把陈毅、粟裕率领的华东野战军和山东野战军赶出山东范围,此时粟裕手里的总兵力尚且不足以抗衡蒋介石大军,但如果撤退又正中敌人下怀,撤与不撤正是进退两难。

为了不让兄弟部队遭到无谓的牺牲,粟裕天天研究地图,死啃许久后终于琢磨出来一个办法,还是坚持红军老方针,打打藏藏,兜圈子,游击战。

在沂蒙山区这一块地方,带着敌人兜圈子可谓是野战部队的强项,于是我军当即化整为零,或整或散地交替行军,拖了蒋介石大军将近两个月时间,负责山东战线的顾祝同和汤恩伯当即闹得不耐烦了,就调集国民党五大主力之首——张灵甫部队整编第74师预备对红军华野主力发起攻击。

粟裕等待的时机来了。他在国民党人入套前就已想好如何应对,他准备暗中聚合主力,迅速把第74师包围并全歼,然后再进行战略后撤,假如计划顺利,失去精锐部队的国民党大军必将会军心松散,甚至有可能不战自溃。

这一计划在如今听起来仍旧有些疯狂,要知道,粟裕所率部队尚且不到国民党大军一半,而张灵甫率领74师打头阵,后方国民党40万军队距离此地并不远,假如红军未能在短时间内结束战斗迅速后撤,就有可能被随之而来的国民党主力包了饺子。

但战略上颇有些讲究锐意的粟裕并没有顾虑太多,他迅速向野战军各纵队下达juji命令,打算以9个纵队围住张灵甫部队。

陈毅在收到过主席电报以后,无不表示对粟裕战略意见的支持,身为野战军老政委,性情稳重的陈毅在听到粟裕这个有些疯狂的计划后,第一反应竟不是担忧了,而是沉思半晌,最终把帽子往桌上一甩,说:“我不走了,就打74师吧,百万军中取上将首级。”

张灵甫也算是华东野战军老对手,此前,山东战线受挫,正是他的手笔,指挥整编第74师迫使华东野战军退出两淮一事,令蒋介石对他青睐有加,于是这次才遣他做先头部队。可是这份青睐并没有改变蒋介石的坏习惯,对于整支74师的动向他依然要牢牢握在手里,不容许有半点意外。以张灵甫对自家军队的了解,深知74师最大的优势主场是平原地区,然而,蒋介石却偏要让他向山区开进,为此他也曾满腹牢骚,抱怨:

“我是重装部队,在平原作战,我的炮火能发挥威力,陈毅的二三十万人来打我,我也能应付,现在让我进入山区作战等于牵着水牛上石头山,跟我过不去,一定要我死,那我就死给他看吧!”

这不知是气话还是预见的抱怨,谁也不会想到会 一语成谶。但彼时的张灵甫身为职业军人,只得遵守命令。而张灵甫正是在主帅过于妄尊自大的干扰下,一步步走进了粟裕为他设好的埋伏圈。

为了吃掉整支74师,粟裕拨出的20万人日夜兼程,用最快的速度进行战场穿插,向敌军靠拢。由于情报精确,各纵队穿插路线控制极其准,不知不觉,张灵甫及其属下就已经被孤立出来。值得一提的是,maozedong身在后方始终不放心,担心粟裕因为等待错过战机,但又不想插手前线做“微操”,于是再度紧急发送电报:“当机决断,立付施行,我们不遥制”。

粟裕收到这封电报之时正巧是围歼战役打响的前夕,剁掉了张灵甫留下的后手,正式完成对74师的合围,闻之不由干劲十足。

沂蒙山本地人把又高又平的山头称之为“崮”,而在两军对阵地区就有一处最显眼的高坡“孟良崮”,张灵甫在察觉到红军的包围意图后,索性一不做二不休,把整支74师拉上了这个炮火集中点,好处是这样部队够显眼,任何外援想要过来都很方便,坏处是要承担更为猛烈的炮火,稍有不慎就会全军覆没。

无疑,对当时第74师和张灵甫来说,这是他所能做下的最好决策,也是最冒险的决策。史料中就把这次战役称之为“孟良崮战役”。5月14号,粟裕发动总攻,他心里清楚,张灵甫是个难缠的敌人,如果这次不能够速战速决,等援军来了,攻守对位就会瞬间逆转,里应外合,又占据了炮火优势的国民党部队就能将野战军切瓜砍菜,正是这种迫切而紧张的感觉让他热血沸腾,掌心也渗出了汗。

战斗中,张灵甫所率部队不愧为国民党五大主力之首,在作战时十分勇猛,其沉重的炮火输出也让我军伤亡在不断增加,一向温文尔雅的粟裕急红了眼,大吼冲锋:

“哪怕纵队打光了,只要能把敌人消灭也在所不惜……谁攻上孟良崮,谁就是英雄!现在只有冲锋,后退就是死亡!”

张灵甫苦苦支撑,他在选择孟良崮的时候还是低估了这处“绝地”的防守难度,山坡上四面都是岩石,当野战军的炮弹发射过来之后,溅起的每一块石屑都有致命的威胁。而且直到此时他仍不知道,距离他最近的并不是国民党中他的亲近派系,而是与他一同待在74军军长王耀武手下、争夺过师长位置最终落败于他手的李天霞。

当张灵甫在孟良崮上一边奋力抵抗攻势,一边疑惑为什么近在咫尺的援军还未赶到时,李天霞带着部属坐守在距离他10公里远的地方,仅仅象征性的派了一个连去孟良崮东侧察看,余下就不再采取任何措施。

当然,迟来的支援还是到了,但粟裕强大的决心并不因伤亡数字增多而有所改悔,他明白,战争进行到现在,要么是野战军啃下74师整块肉,要么是野战军就此被狼狈打出山东战线,短时间内不可能再回来。于是在浴血奋战数十个小时后,华东野战军最终拿下了孟良崮,国民党第74师宣告覆灭。

赢得胜利的喜悦充斥在每一个野战军将士心中。而粟裕对比自己与张灵甫的处境,也不由得感到后怕,一个是受命在前线“独断专行”,一个是被总司令莫须有地“指挥”,援军数量相差如此悬殊,若非我方部队高昂的士气和奋不顾身的战斗、若非主席在后方全权交与的信任,孰胜孰负,真的犹未可知。

孟良崮战役完全奠定了粟裕在中国人民解放军中的大将地位,为他立下了“百万军中取上将首级”的威名,在此之后,maozedong更放下心来,能够毫无压力地信任他,在战略上为他“大开绿灯”了。

1948年6月,粟裕指挥华东野战军中原地区第一次歼灭战——豫东之战,战前maozedong电示:“情况紧张时独立处置,不要请示”。最终歼灭国民党10万人,迅速改变了中原战局天平,连maozedong接到消息亦喜出望外,不由说道:解放战争爬过山坳了!

1948年9月济南战役,是粟裕统帅野战军第二次歼灭战在战役前夕,maozedong两次指示:“全军指挥,由粟裕担负”,战果总计消灭国民党军队10.4万人,就此拉开了大决战的序幕。

9月底,在济南战役枪声尚未停止时,粟裕凭借敏锐的战场嗅觉发现了良机,当即致电maozedong:建议举行第三次歼灭战,就叫淮海战役。maozedong欣然回电,次日就立即同意了。淮海战役是三大战役中唯一一个不由maozedong命名的战役。

此事过后,淮海战役原定于1948年11月8日发起,但形势的发展瞬息万变,粟裕仍觉得不够快,战役的发起时间越早越好,于是他决定把战役的发起时间由11月8日晚改为11月6日夜间。10月5日至24日,粟裕即连续3次召开作战会议,讨论和制定淮海战役作战方案,进行战役的各项准备工作,并于10月23日下达了所部16个纵队(军)参加的淮海战役预备命令。

此时,中原野战军负责人陈毅、dengxiaoping率4个纵队(军)于10月下旬到达徐州附近。粟裕考虑到两军由原来的战略协同即将转为战役协同,即于10月31日致电中央军委、陈毅、dengxiaoping,建议:“此次战役规模很大,请陈军长、邓政委统一指挥。”

maozedong于次日复电同意粟裕的建议。陈毅、dengxiaoping则于11月2日复电表示“本作战我们当负责指挥”,同时又强调,“唯因通讯工具太弱,故请军委对粟谭方面(即华野)多直接指挥”。但在此基础上,11月7日,中央军委又对粟裕的“机断专行”做出肯定,maozedong授权粟裕“遇事可机断专行”,在电文中十分信任地指示:

“完全同意粟裕于(6日)戌电所述攻击部署,望你们坚决执行。非有特别重大变化,不要改变计划,愈坚决愈能胜利。在此方针下,由你们机断专行,不要事事请示。”

于是在接下来的突袭黄百韬行动中,粟裕的果断决策就完全打乱了国民党军的部署,依照国民党军队的特性必然是要层层请示,若有重大军事举措,更是非蒋公命令不听,粟裕这一“当机立断”完全不符合国民党此前适应的“五天一小攻,十天一总攻”战争节奏,夺取了战场主动权,使其措手不及。

随后两天,何基沣、张克侠率所部成功起义。华野主力迅速通过起义部队防区,切断了黄百韬兵团西撤徐州的通路。同时,华野全军在粟裕签发的《关于全歼黄百韬兵团的政治动员令》的命令下,分3路向南挺进,从徐州东南西北几个方向同时发起攻击,并迅速完成了对黄百韬兵团的分割包围。

直骇得国民党统帅部和徐州“剿总”惊叹:“未料共军行动这样迅速!”

从张灵甫、黄百韬到随后的杜聿明,中国人民解放军完成了连斯大林也要感叹的60万人胜80万人“奇迹”。这份奇迹里,有maozedong对手下有才有识之士的信任,有他宽容广阔的胸襟气度,也有粟裕等人抛头颅洒热血的奋勇作战,有他们在前线的奋不顾身。“君待我以国士,彼以国士报之”,来自领导人全心全意的信任和放权,又怎么不让骁勇善战的将军心潮澎湃?粟裕守住了作为将军的荣耀和底线,偿还了maozedong的信任,也偿还了野战军的信任、全国人民的信任。

在启用粟裕为将领前,maozedong就曾接受过他的军事战略观点,对他也算了解,直到粟裕的锐意进取和“剑走偏锋”只是看着疯狂,实际上却都是当时情况下所能作出的最好选择,如孟良崮战役,如淮海战役。在晚年,人们问起粟裕他当时的想法,他都把那些构思和盘托出,完完整整地对人们解释,以此来做结论:“我是经过了深思熟虑的。”

粟裕在晚年写过一首从未发表的词名叫《沁园春·淮海战役》,词中内容如下所示:

其中的热血至今让人激荡,不难理解当时意气风发的粟裕将军为何会有诸多突进选择,假如并非如此,或许后续的战略局势就会滑向对我军不利的局面,在战场上,抓住每一个稍纵即逝的机会,才是军事指挥应该做的事。

当然了,与之相反则是国民党号称百万精兵的部队了,或许在一开始,这支部队确实能抵抗解放军,但是插入了蒋介石的滥权指挥、将领间的派系争斗、钱财粮饷的克扣,这支部队就以极快的速度在削弱,与之相对的是他们都投诚到气氛极好的解放军门下,成为共和国的新生力量了。

“信任”一词说大可大,说小也小,“民无信不立”,组织和政党也是一样。但从后方领导人是否信任前线将领一件事,就足以看出一个国家的未来。中华人民共和国拥有这样的领导人和将军,无疑是幸运的。

谨以此文,致敬粟裕将军和maozedong主席,纪念他们之间互相成就的信任。