在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

每每读到汪曾祺小说《金冬心》,都会忍俊不禁。金冬心会不会这样且不论,而汪曾祺,却没准儿真会这样。也因此,一个笑模样的、饮着花雕喝着莼菜汤的老头形象,就浮现眼前了。

作为一个上世纪20年代生人,今年是汪曾祺先生诞辰100周年。他离开我们,也已足足23个年头了。

汪老头去了,我们都很怀念他,怀念他破空而出冲淡洗练的文风,怀念他笔下邈远飘逸洒脱的人物,怀念他调笑奚落背后淡远深刻的悲悯。

现在已经很难想象,“足将进而趑趄,口将言而嗫嚅”,上世纪80年代,当整个社会还迟疑不定的时候,汪曾祺的《受戒》《大淖记事》等一系列作品让人眼前一亮。小英子、明海小和尚、文嫂、高北溟⋯⋯这些人物次第而来,带给人无以言表的冲击。

主题不突出,背景不鲜明,人物不主流,文字中有一股淡淡的愁绪和莫名的伤感,当然,也不乏趣味和各种小机巧、各种出圈儿的话,像《受戒》中就有:“姐儿长得漂漂的,两个奶子翘翘的。有心上去摸一把,心里有点跳跳的。”

文学也可以这样?当然。汪曾祺写道:“这个庵里无所谓清规,连这两个字也没人提起。”庵里没有清规,作家也没有被规矩束缚。一个六旬之人,硬是从上世纪八十年代的文学江湖中别开天地。

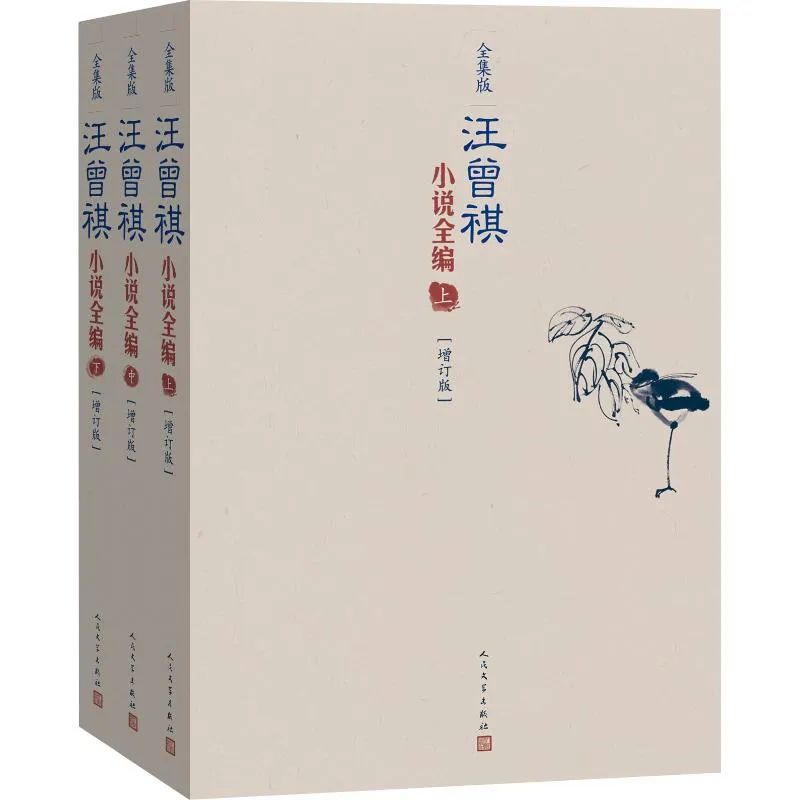

《汪曾祺小说全编》

汪曾祺 著

人民文学出版社

2019年06月01日

尽管汪曾祺也曾为自己辩解,比如他曾回应对其作品“淡化”的批评,“说我淡化,无非是说没有写重大题材,没有写性格复杂的英雄人物,没有写强烈的、富于戏剧性的矛盾冲突⋯⋯我所追求的不是深刻而是和谐,这是一个作家的气质所决定的,不能勉强。”

然而,汪曾祺的所有努力与成就,恰恰正在于这种“淡化”,与主流、与英雄、与冲突保持距离,以文人画的风格与气质,呈现一个个小人物的悲欢苦乐。其根本意指在人,在生命,在文化。

这样的“横空出世”,不排除其对之前操弄“三突出”样板戏的价值反拨,也是长期以来的文化取向、艺术气质使然。

他说,“我希望使人的感情得到滋润,让人觉得生活是美好的,人,是美的,有诗意的。你很辛苦,很累了,那么坐下来歇一会,喝一杯不凉不烫的清茶——读一点我的作品。”

这些意见颇见沈从文的影响。实际上,汪最初的文学理念多得益于这位湘西的“乡巴佬”。

夏志清于上世纪50年代在耶鲁大学撰写的《中国现代小说史》中,这样评价沈从文:“他的作品显露着一种坚强的信念,那就是,除非我们保持着一些对人生的虔诚态度和信念,否则中国人——或推而广之,全人类——都会逐渐地变得野蛮起来。”“沈从文的田园气息,在道德意义来讲,其对现代人处境关注之情,是与华兹华斯、叶芝和福克纳等西方作家一样迫切的。”

“对现代人处境关注”,其实就是回到文学的终极命题——关注人,关注人的处境。这些话同样可以转移到汪曾祺身上。经历了几十年颠沛流离生活的老汪,他的散淡邈远,与其说是一种疏离,不如说是紧紧扼住了人的价值与命运的喉咙。

他对于苦难生活的记录,也并非全都是大家看到的说笑清谈,以他在下放张家口所写下的一系列作品为例,《七里茶坊》、《羊舍一夕》、《葡萄月令》、《沽源》⋯⋯文中都藏着深深的哀伤和同情。他在一篇散文中写道:“我和农业工人干活在一起,吃住在一起,晚上被窝挨着被窝睡在一铺大炕上。农业工人在枕头上和我说了一些心里话,没有顾忌。我才比较切近地观察了农民,比较知道中国的农村,中国的农民是怎么一回事。”

至于他个人,即便再淡,也会偶尔露峥嵘。就像他在《徙》所写,废科举之后的读书人徐呆子每逢初一、十五,就会到大街上去背诵他的八股窗稿。“一直念到两颊绯红,双眼出火,口沫横飞,声嘶气竭。长歌当哭,其声冤苦。”“他这样哭了几年,一口气上不来,死在街上了。”“高北溟坐在百年老屋之中,常常听到徐呆子从门外哭过来,哭过去。他恍恍惚惚觉得,哭的是他自己。”

经历过惨淡人生的汪曾祺,会不会也有同样的代入感?

时代在变。人们越来越怀念那个边缘的作家沈从文,怀念那个乐呵呵的老头汪曾祺。金刚怒目、长歌当哭、浩荡长风、雍雍穆穆⋯⋯这些当然是能够裹挟着伟力的时代洪流,但洪流之下,也不妨给山里的清泉、林间的小鸟、路边的草花留一些空间。生命从来都是全方位、多层次、活色生香的体验,更多回归到人本,更多呈现质感的生活,更多镌刻一些时代的细节,本身就是文学和文学家的使命。

“中国人经过长期的折腾,大家都很累,心情浮躁,需要平静,需要安慰,需要一种较高文化层次的休息。”这是1992年汪曾祺为《当代散文大系》撰写的总序中的一句话。你可以理解为对当代散文的整体性评价,也可以视为汪曾祺的夫子自道。