在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

他的感人之处在于,于研究之外,他明确表达了自己的立场,很多人由此说他与法国知识分子传统格格不入。

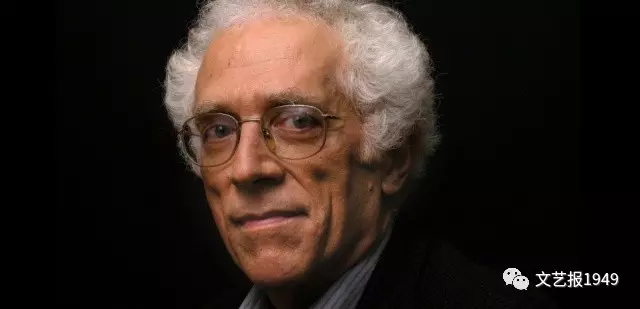

茨维坦·托多洛夫

2017年2月8日中午,我像往常一样,边吃饭边漫不经心地浏览微信各圈,却在一个文学文化圈里看到一条消息:托多洛夫于2月7日去世。尽管我知道托多洛夫年事已高,且近些年健康堪忧,离开是迟早的事,但我仍真真切切地感受到这几个字带给我的冲击。

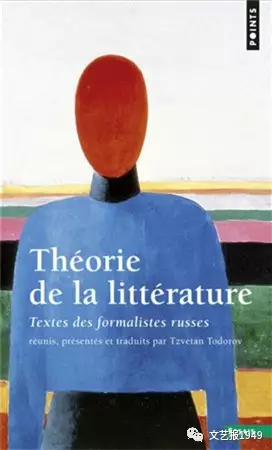

我并不认识托多洛夫,如果“认识”意味着有私人联系。我只是翻译过托多洛夫一本算不上特别具有代表性的艺术批评,因研究的关系读过大师不少著作,有幸与大师有过一面之缘。那是在2015年10月,在法国社会科学高等研究院举办的“俄国形式主义百年纪念”大会上,当时托多洛夫作为毋庸置疑的权威受邀出席会议并发言。1965年,年仅26岁、初到法国两年的托多洛夫就编选、翻译、出版了《文学理论:俄国形式主义文选》,首度将俄国形式主义译介至法国,为法国的文学和理论研究带来了一股新风,对法国结构主义诗学的产生和发展产生了不可磨灭的影响。实际上,这部文集不仅影响了法国,还影响了欧洲及世界其他国家,因为如意大利等国的学界正是通过这部法译本了解到俄国形式主义,而之后很多国家对俄国形式主义的译介尽管往往直接从俄语翻译,但在收录文章的取舍上都借鉴了法译本的选择与编排。

在“俄国形式主义百年纪念”开幕式的圆桌会议上,托多洛夫理所当然地讲述了自己译介《文学理论:俄国形式主义文选》的始末,自己如何初到法国人地生疏,如何因热奈特、索莱尔斯的帮助,又因此前与雅各布森在索非亚的相遇,译介过程中与什克洛夫斯基在巴黎的相遇等种种机缘,最终得以在瑟伊出版社翻译出版《文学理论:俄国形式主义文选》,又如何在自己人生的三个不同阶段,先后三次(1964年、1982年、1997年)对俄国形式主义进行了解读。当时托多洛夫的健康状况已不太理想,疾病缠身,发言时行动迟缓,说话吃力,不时被自己的咳嗽声打断,当我回看圆桌会议的录像,发现他还不时努力克制自己双手的颤抖。但他的思维仍然像他的著作所表现的那样,富有逻辑,简洁优雅,发人深思,而他也努力用带着明显口音的法语,尽量缓慢而清楚地讲述自己的形式主义研究史,说话风趣,带点对自己青年时代的轻微嘲讽,却也一再重申形式主义之于过去、之于今日的重要意义。我不知道他之后有没有在公众场合露面,或许再也没有如此长时间的发言,所以那一次在社会科学高等研究院的讲话仿佛是他对自己一生的一次简单总结、一次相当正式的告别,也许他自己当时并没有预感,但擅长马后炮的人回想起来应该如我这般,无比唏嘘。

茨维坦·托多洛夫《文学理论:俄国形式主义文选》

如很多当代法国学者一样,托多洛夫不是土生土长的法国人,他于1939年出生于保加利亚首都索非亚。1963年,在索非亚大学获得硕士学位的托多洛夫来到法国,在罗兰·巴特指导下完成了博士论文《〈危险关系〉的符号学分析》的撰写,并于1966年通过答辩获得巴黎大学心理学博士学位。1965年《文学理论:俄国形式主义文选》的出版令托多洛夫在法国学界崭露头角。1966年,他应该是在导师罗兰·巴特帮助下,在《交流》杂志第8期发表《文学叙事的类型》一文。这次的发表对托多洛夫来说不仅是一个机遇,从某种程度上也帮他明确了未来近20年的研究方向。这一期《交流》在法国文论史上具有重要地位,巴特在此发表了《叙事文结构分析导论》,格雷马斯、布列蒙、艾柯、热奈特等人也有重要文章发表,可以说是法国结构主义叙事学与诗学的里程碑式成果。之后,托多洛夫又乘胜追击,于1968年为瑟伊出版社的文集《什么是结构主义?》撰写《诗学》一文(此长文于1977年以单行本形式重新出版),于1969年出版《〈十日谈〉的语法》。从1970年开始,他与热奈特、西苏三人在瑟伊出版社支持下,共同创办文学和文论研究杂志《诗学》,主持“诗学”文丛,自文丛创立后,为其贡献了多部著作。通过这一系列活动,托多洛夫毋庸置疑地成为了法国结构主义诗学的代表人物。

托多洛夫在“诗学”丛书出版的最后一部著作是1984年问世的《批评的批评——教育小说》。之后,他的兴趣从文学转向了其他领域,从出版物看,他的兴趣非常广泛,包括哲学、政治学、伦理学、人类学等方方面面。这也使托多洛夫拥有了众多的头衔,有些头衔看起来甚至相互矛盾:他是文艺学硕士,心理学博士,他是结构主义理论家、符号学家、艺术理论家、哲学家、文化人类学家;熟识他的人则声称他更愿意别人把他看作历史学家尤其是思想史学家……

尽管涉及如此多令人眼花缭乱的学科与领域,有几条相辅相成的线索始终贯穿于托多洛夫长达50年的学术生涯中。首先是他对自我与他者关系的梳理。他的研究不仅出于对他者的兴趣,更出于在人类的种种实践活动与理论思考中,梳理出一种类似自我与他者关系的发展史或者说类型学。他考察美洲征服史,考察17世纪荷兰绘画,考察启蒙思想家,无不如是。因此,从头到尾,可以说都有一种结构主义与他如影相随。但是,他的感人之处在于,于研究之外,他明确表达了自己的立场,很多人由此说他与法国知识分子传统格格不入。这一立场当然是对他者、对差异的开放与接纳,但在我看来更像是一种“调和”的责任,即他面对自我与他者的对立,对一条于双方都有利的折中道路的不懈追寻:在评论17世纪荷兰绘画时,他意图令善与美和解;在评论卢梭时,他意图令个体与社会和解;甚至在扼腕“文学濒危”的时刻,他仍然意图令另一种实用主义文学观与另一种“孤芳自赏”的文学观达成和解……在每一次,他所提供的建议都是爱,对生活、对世界、对人类的爱,这也多少使他具有了一种理想主义者的外形。

茨维坦·托多洛夫《不顺从的人》

1964年,也就是《文学理论:俄国形式主义文选》出版的前一年,托多洛夫已经在列维斯特劳斯和本伍尼斯特主编的《人类》杂志中发表了介绍俄国形式主义的论文,而他最后一部著作的书名是《不屈者》(又译《不顺从的人》)。仿佛是一种巧合,在他去世后,一些媒体赋予他的标签是“不屈的人道主义者”。人道主义者,humaniste,有些时候也被译作“人文主义者”,但对于托多洛夫来说,译作“人类主义者”似乎更加合适。他完全有资格获得这个称号,这也可以说是他留给后人的最大遗产。(文/ 曹丹红)