在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

七坡村位于胡底乡西北部,端高公路沿线南侧,距胡底乡2公里,距蒲池村2公里,交通方便。现有农户156户,人口400多人,自然庄5个。

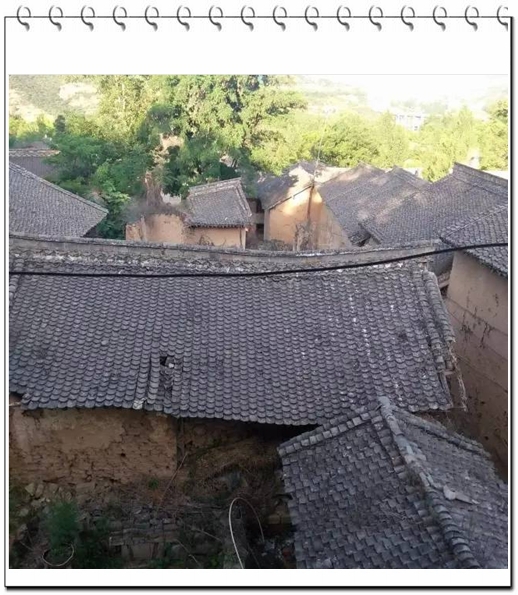

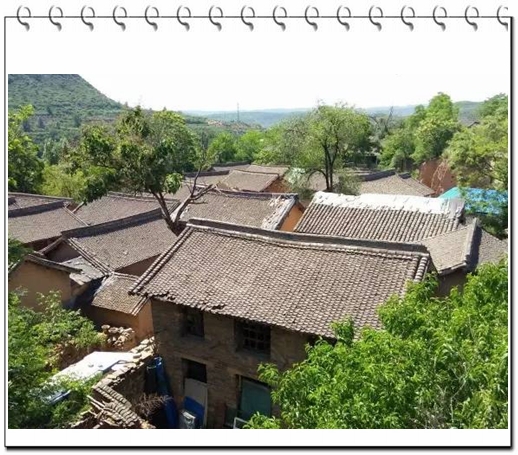

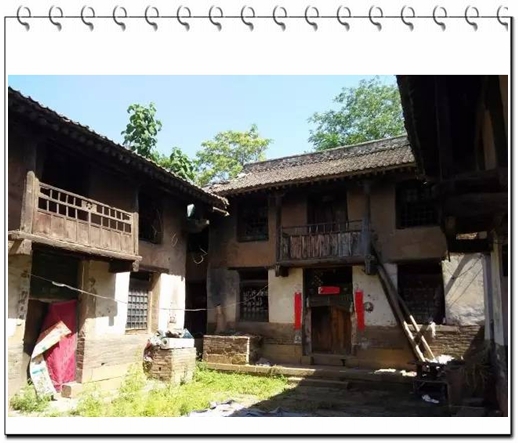

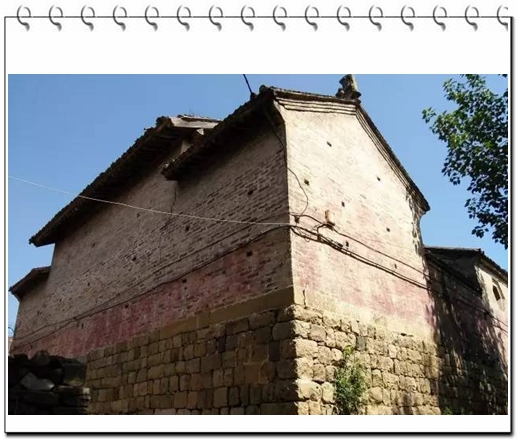

七坡村目前分成新老两个村落,原村庄现有住户只有3家,住惯了的老人不想挪窝了,安静的在门前晒晒太阳,栽种几棵庄稼,安享晚年。站在村子的顶端俯瞰全村,静谧,安详,土墙,灰瓦,像一幅静止的油画。

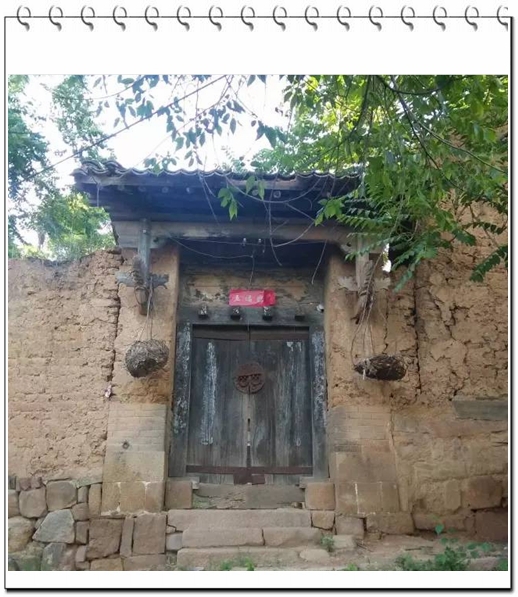

这幅画面实实在在把我感动了,一种说不出的伤感弥漫在眼前,走上去试着推门进去看看,门栓上一把锈迹斑斑的锁。

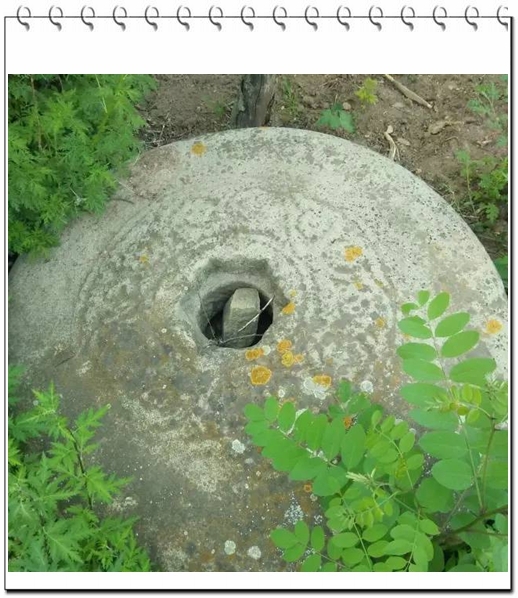

村子里有几方雕刻花纹的石碾子或丢弃路旁,或当成垫脚石铺在路面上。原来在老坟沟见过样式相同的石碾子,当时想着如此漂亮可以送进博物馆收藏了,这里的石碾子做工工艺要在其之上。

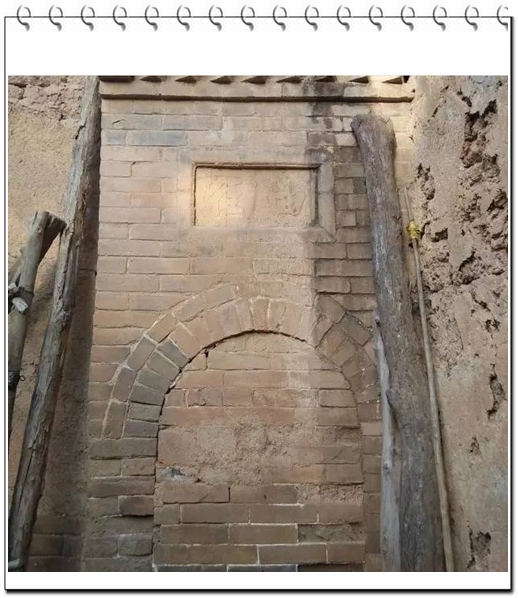

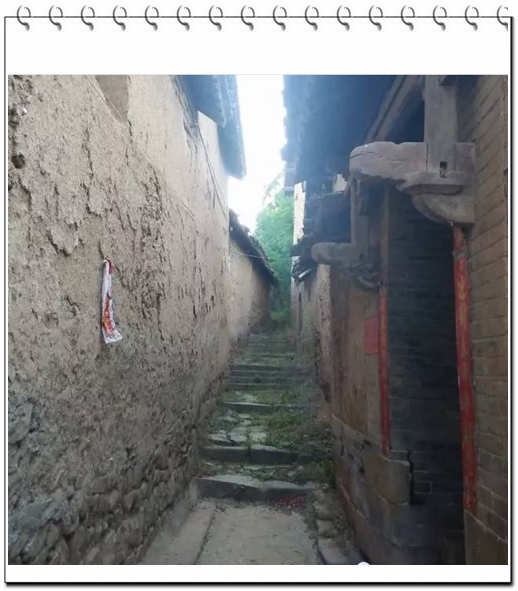

曲径……

……通幽

——原来是什么来的。

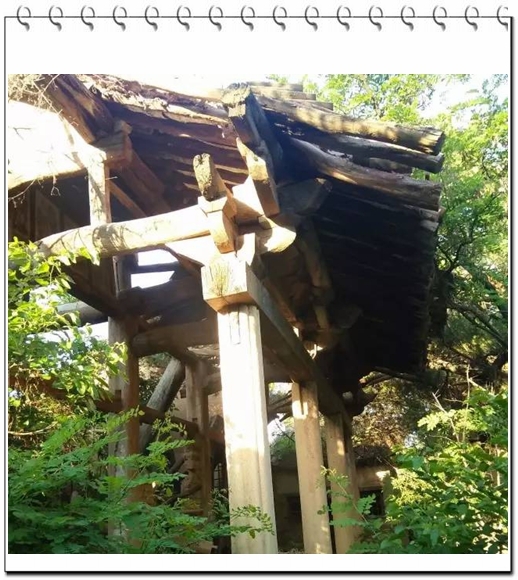

村子的南边有一处破败相当严重的寺庙,杂草众生,鼠兔乱窜,没有一点修复的价值。

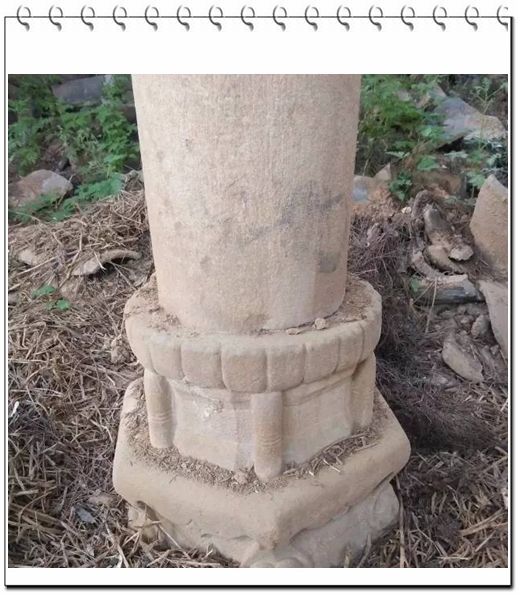

唯一印象深刻的是正殿前排的四根石柱,砥危厦而不倾,处荒芜而清高。石柱下面的石鼓特意留心察看,在已经见过的十几座寺庙内发现石柱下的石鼓各个都不相同,不知道是什么原因?未来也可能专门写一篇有关这方面的文章。

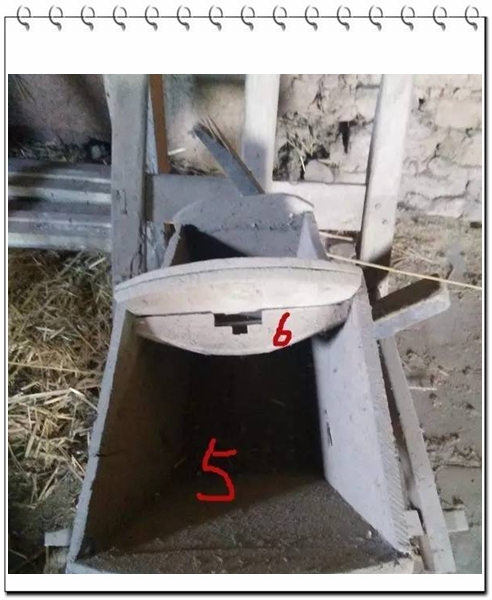

在寺庙西房内发现了一架保存还算完好的机器——篓。

名词解释:篓,一种古老的农业用具,主要用来播种小麦和谷子,多在中国北方使用。因其结构科学,使用方便,目前在北方山区还在少量使用。

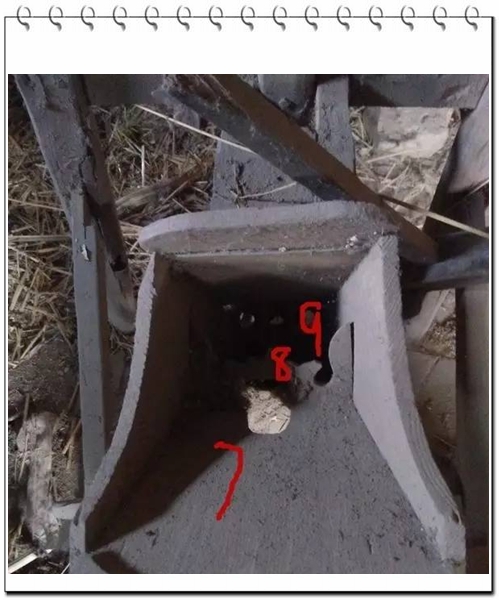

结构分解:1、扶手;2、支脚,支脚下面中空,种子最后经这里播种在土地;3、篓斗,分前后两部分;4、绳栓处;5、篓斗前,主要存放播种的种子;6、闩口,闩口处有块档板,用来控制调节种子流量的大小;7、篓斗后,播种的主要环节;8、舌坠,可以左右晃动;9、出孔,直通支脚。

工作原理:前面俩人拉绳,后面一人扶篓。将种子放置篓斗,调节好流量,种子经闩口处流向舌坠,舌坠左右晃动将种子均匀分散在三个出孔,经支脚播种在土地,支脚后有一条覆土的铁链,负责完成最后一步。

锄禾日当午,

汗滴禾下土;

要知盘中餐,

粒粒太辛苦。

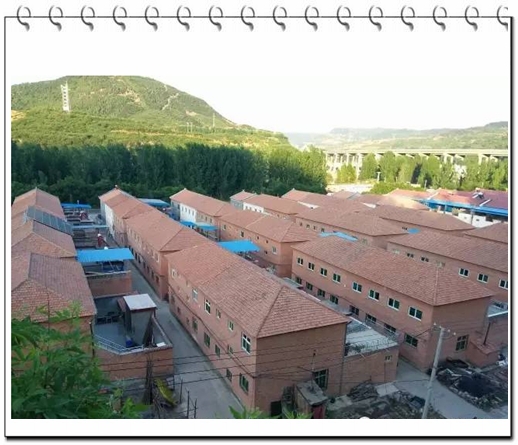

今天的七坡村村容整洁,明窗净几,村民们正从繁重的农业时代挣脱出来,年轻人都选择在繁华的城市里就业,不想出去的也在附近的几个厂矿工作,没有几个人能认得那个木头“篓”是干什么用的了。

老村后头的庄稼地里努长的小苗儿毛茸茸一片,一只雀儿掠过苗尖落在地垄后的墓碑上,叽叽鸣叫几声没有回声扑啦啦又飞向别处。墓碑的前方有几个或跪着或蹲着锄小苗儿的老人,土地,是他们一生都难割舍的情。

蒲池村和七坡村非常的类似,也是自然形成两个新旧村庄,老村内目前还残留几户人家,年轻人都搬迁至村边靠近公路的地方。全村有三个村民小组,现有农户240户,人口650多人,自然庄有3个。

每个老村都是一样的,安静,祥和,像见惯了风尘的老者静静等待着你的到来,且听他娓娓道来曾经的过往。

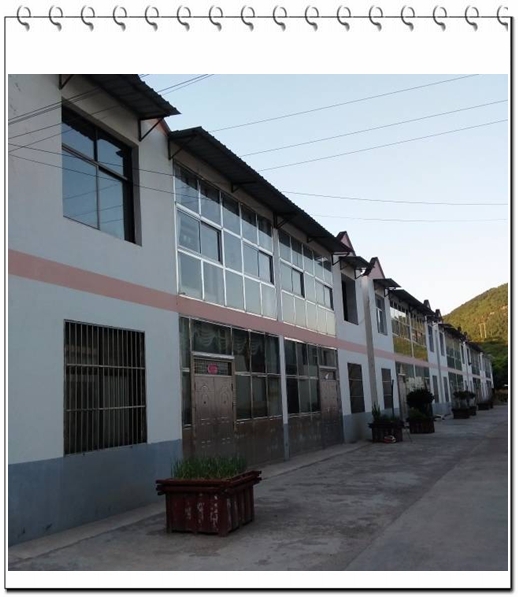

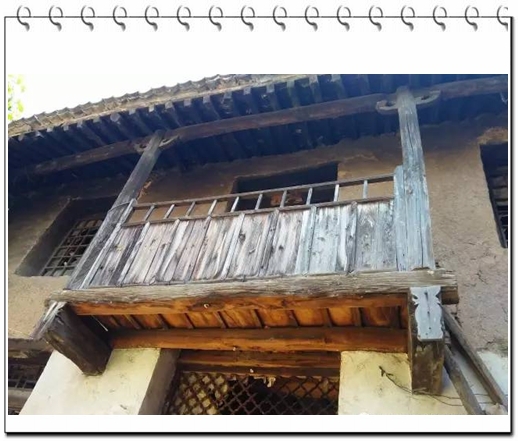

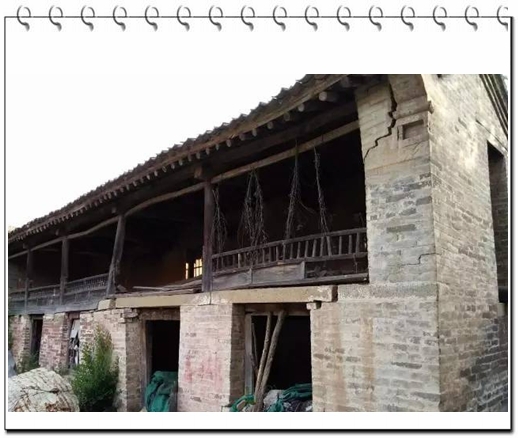

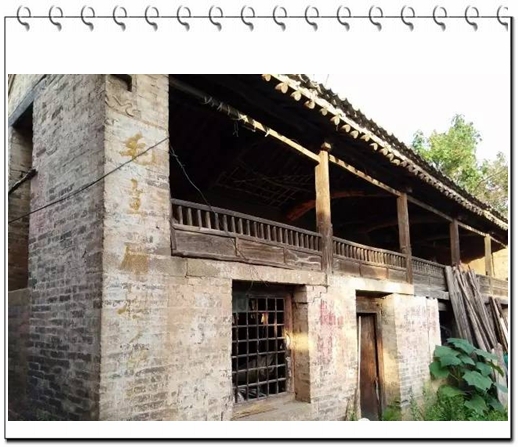

在这院四合院内再一次见到有“阳台”的房子,并且第一次见到四户人家同时都装有阳台的房子,这引起了我浓厚的兴趣。记得第一次见到这类结构的房子应该是在麻地湾村,当时没太注意,以为当年的主人也是位“倚楼听风雨,淡看江湖路”的隐士,闲暇之余,泡一杯“黄金茶”往那阳台上一趟,“管尔东南西北风”。

看来不是这样的,从建筑风格上讲,胡底乡胡底村就是一个分水岭,靠东的一面是一个模型,向西的一面已经稍微有了变化。这个阳台的中梁比一般的多出1米,檩条多出两根,这样搭建出的“阳台”耐用,别致,好看。仔细看你会恍然,原来我家的阳台就是这么演化而来的。

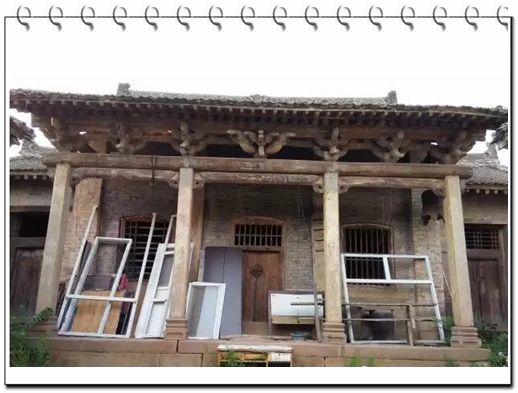

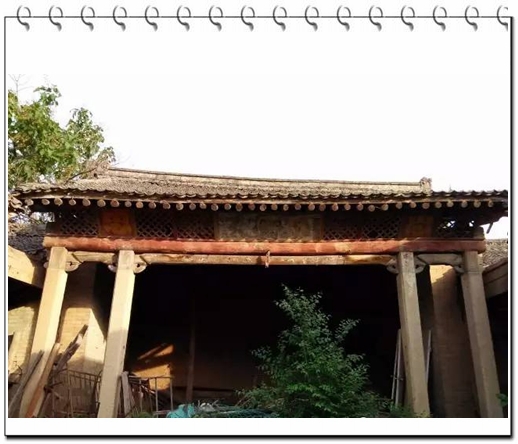

村子靠南边有一座坐西朝东,长33米,宽17米的寺庙,具体修建年代已不可考,据寺内碑文记载翻修于民国二年(1913年)。

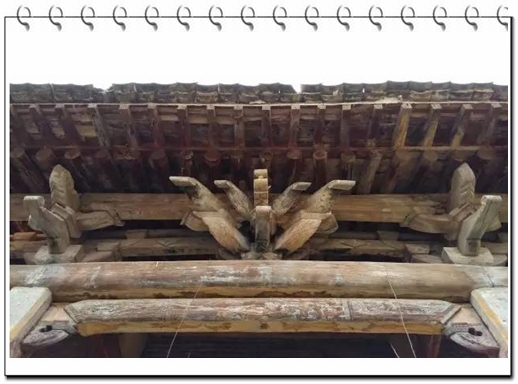

寺庙内部设施基本保护完好,正殿外的飞檐下斗拱突出,有着极强的清代风格。看护寺庙的李师傅讲:“我小时候看到的比现在漂亮多了,屋顶的兽首都被砸掉了,正殿内外很多龙行雕饰被剥离烧了火,东西偏房的精美图案也都被烧毁了。”“这座庙叫‘龙王庙’”。

正殿门上有锁进不去,只能作罢。在今后的叙述中如果有缘将详细分解唐宋元明清时期的建筑风格,此文不再赘述。

东西偏殿和舞台。因为久未管理西偏殿已经有几处坍塌的迹象。李师傅讲“过去有庙就有舞台”。“对于看戏古人有着严格的规矩,女人只能坐在左右偏殿二楼的厢房内观看,决不允许站在舞台下看戏”。

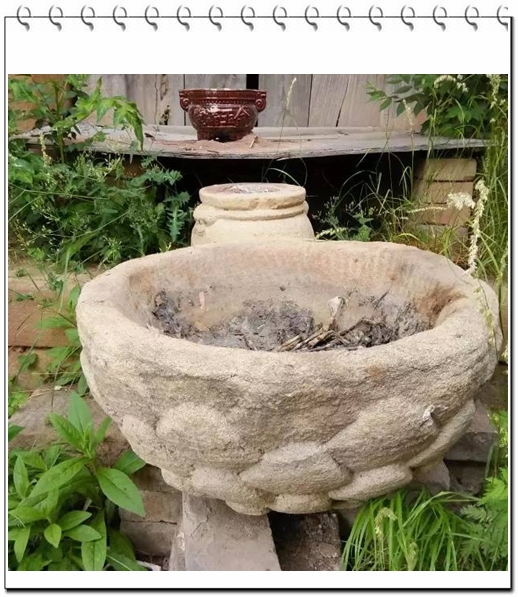

寺院内的莲花香案内还有烧尽的于灰,李师傅讲:“每年过年的时候村里或者住在村外回来的老人都要进来磕头烧香”,“孩子十三开锁的时候也得进来烧香祭拜”。

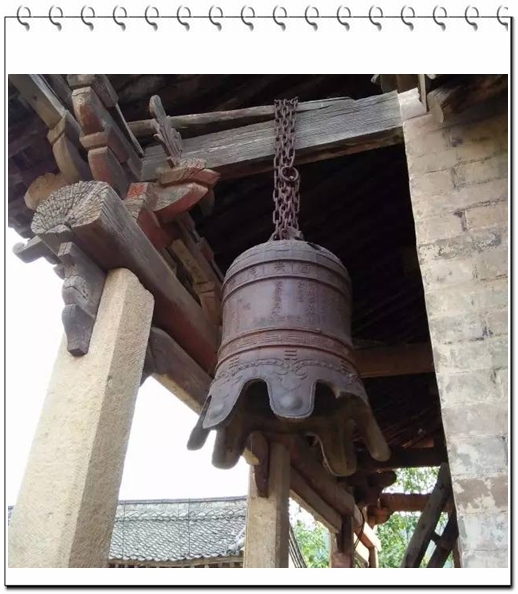

正殿右侧的中梁上悬挂一口生铁钟,钟上铭文记录锻造于:阳城县润城镇。从李师傅那里得知,这口钟大概重量在500斤,大钟在搬迁时不小心碰断了一条腿,但这丝毫不影响它的音质。“生产队那会,铛铛的钟声一响方圆十里的社员就知道该下地干活了”。

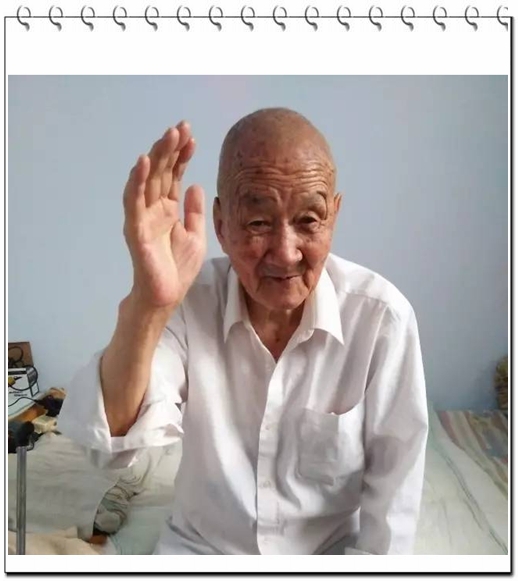

探访蒲池村的最后一站是位于新村的敬老院,听村里人说里面有位姓刘的老人家,“今年高寿97了,村里的事情他都知道”。敬老院里静悄悄的,打开房门很多老人躺着或呆坐着,见有生人进来,静止的空气稍微有了活泛,像在平静的水面扔进一块小石头,噗通。打问了几个人,在第五个房间看到了刘老爷子。老爷子房间摆设还算整洁,进去的时候他正坐在床沿搬着钟表看时间。我心想这么大的年纪耳朵肯定耳朵很背,重重的喊了声:“老爷子你好”,老爷子浑身一哆嗦差点将手中的钟表打翻在地,惭愧的我心里一紧。老爷子抬头,裂开嘴笑,问找谁?我说专门过来看您的。他说看我什么?我说向您打听一下村里以前的事情。老爷子很开心,说:“你问吧,我都知道。”我问村里那个寺庙修建在什么时候?他说不知道,只知道在文革后修补过。“那个庙叫‘龙王庙’,龙王很灵的,如果遇到大旱村里人就去龙王庙祈雨,今天祈今天下。每年七月我们都要抬上龙王爷去山鬃岭,一去七天,热闹着呢。”“山鬃岭上有个佛庙,还有个碉堡,日本人在的时候炸了。”交谈的半小时里老爷子时不时的搬着钟表看时间,我问他怎么一直看表,老爷子说:“饭点就要到了,不跟你说了啊,吃了饭再说”。慢慢扶他下床,老爷子说没事,能走。

老爷子耳朵确实有些背,那一哆嗦的原因更多是因为:寂寞。

这篇文章本来按计划应该是记述胡底乡的最后一篇,从敬老院出来后抬头看了看夕阳中熠熠生辉的山鬃岭。

文章应该在那里结束才对。