在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

作者:杨长风

单位:中国卫星导航系统管理办公室

引用:

Changfeng YANG. Innovation and development of BeiDou Navigation Satellite System (BDS) project management mode[J]. Frontiers of Engineering Management, 2021, 8(2): 312-320.

链接:

https://journal.hep.com.cn/fem/article/2021/2095-7513/29176

https://link.springer.com/article/10.1007/s42524-021-0155-3

1 引言

北斗卫星导航系统(以下简称北斗系统)是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设运行的全球卫星导航系统,是为全球用户提供全天候、全天时、高精度定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。按照“三步走”发展战略推进实施,2000年,建成北斗一号系统,向中国及周边提供服务;2012年,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020年,建成北斗三号系统,向全球提供服务。

北斗三号系统由空间段、地面控制段、用户段三部分组成。包括24颗中圆轨道、3颗地球同步轨道、3颗倾斜同步轨道等共计30颗卫星;包括主控站、时间同步/注入站和监测站等47个地面站,以及测控和星间链路运行管理等地面设施;包括芯片、模块、天线等基础产品和各类终端产品、应用系统等。系统具有

空间段

地面控制段

用户段

“

动态优化、活性演进”、“功能丰富、服务多样”、“技术创新、自主可控”、“应用广泛、效益显著”、“开放兼容、全球推广”

等五大特色[1-10],独具短报文通信、星基增强、精密单点定位、国际搜救等多种服务功能,全球范围定位精度优于10米、测速精度优于0.2米/秒、授时精度优于20纳秒、服务可用性优于99%,亚太地区性能更优,是中国贡献给世界的全球公共服务产品。

2020年7月31日,北斗三号系统正式建成开通, 迈入全球服务新时代。北斗三号系统的建成开通,是我国迈向航天强国的重要里程碑,是我国为全球公共服务基础设施建设做出的重大贡献 [11]。瞩目成就的取得,得益于创建了协同优质高效的北斗系统工程管理体系,探索了一条行之有效的科学管理之路。

2 北斗系统工程管理

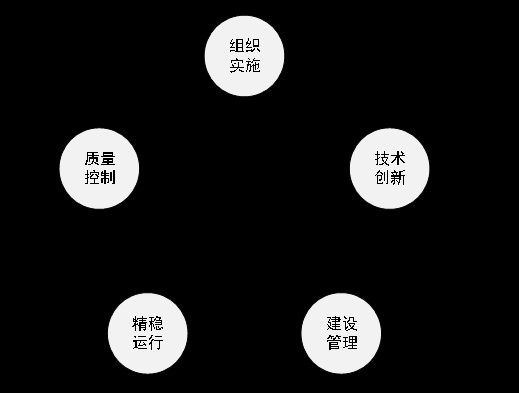

北斗系统肩负工程建设、应用服务、国际合作三大任务,在工程管理上面临涉及领域广、系统规模大、技术跨度大、指标要求高、建设周期紧、要素耦合紧、质量控制难、风险程度高、稳定运行难、中断影响大等诸多难题和挑战,需要在传统航天系统工程管理模式的基础上[12-18],运用系统工程的新方法和新理念,在组织、技术、建设、质量、运行上进行管理创新,建立适应北斗特点的工程管理体系[19],如图1所示。

图1. 北斗系统工程管理体系

2.1 “集中统一、高效协调”的组织实施体系

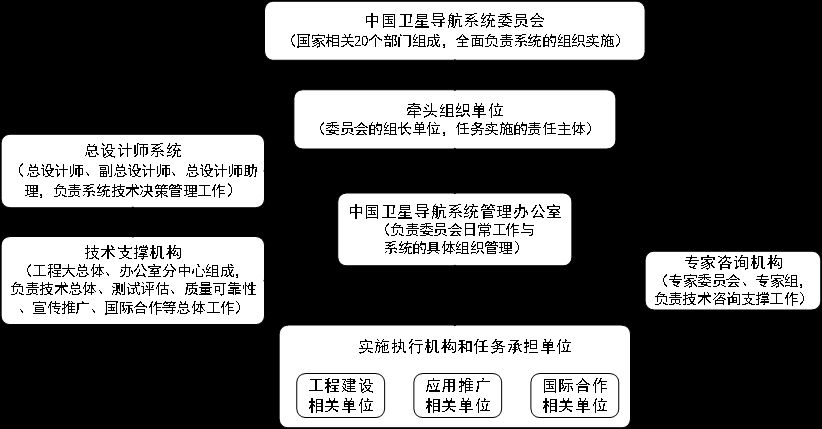

2.1.1 “集中统一、分级负责”的组织机构

建立由中国卫星导航系统委员会、牵头组织单位、系统管理办公室、实施执行机构和任务承担单位构成的组织机构,成立总设计师系统、专家咨询机构和技术支撑机构,如图2所示。在卫星导航系统委员会的统一领导下,在系统管理办公室的具体组织下,各机构分级负责,建立了运行顺畅、协调高效、规范有序的管理运行机制,将政产研学等多维力量有效整合,实现了管理-工程-技术的有机融合,确保了资源、要素的优化配置和工作的顺利推进 。

图2. 北斗系统组织机构

2.1.2 “多层次、高效率”的协调机制

为确保组织机构的高效运转,构建导航委员会会议、大总体协调会、总师办公会和专题协调会等多层次、近实时的协调机制。导航委员会会议由卫星导航系统委员会组织,对重大问题集中协调、研究与决策,审议年度工作与计划等重点事项;大总体协调会由牵头组织单位组织,决策重大技术和管理问题;总师办公会由系统管理办公室组织,协调决策重要技术问题,给出管理问题的建议;专题协调会由工程大总体组织,及时协调决策专门问题。该机制的建立,确保了数千个问题及时有效解决,为系统快速推进提供了有力支撑。

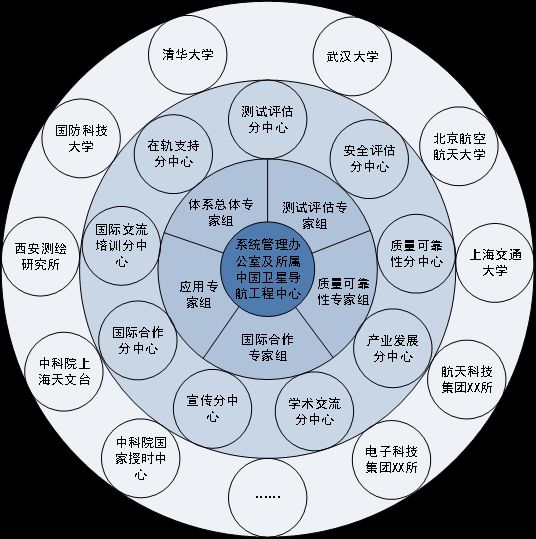

2.1.3 “小核心、大外围”的总体设计部

钱学森先生提出,总体设计部在系统工程中发挥着重要作用,是整个系统研制工作中必不可少的技术抓总单位[12]。卫星导航系统是以活性演进为主要特征的巨型航天系统,更需要建立强大的总体设计部。本项目创新提出了跨行业、跨领域的“小核心、大外围”总体设计部构建模式,建立以系统管理办公室及所属中国卫星导航工程中心为小核心,以5个专家组、9个分中心、10余个优势科研院所等为大外围的总体设计部,如图3所示。在北斗系统协同优质高效建设中发挥了重要作用。

图3. “小核心、大外围”的北斗工程总体设计部

2.2 “增量发展、自主可控”的技术创新体系

2.2.1 “增量发展、渐进提升”的演进路线

在北斗三号系统的建设与发展中,探索并实践了航天系统增量发展的新模式,为北斗三号系统状态不断迭代演进、始终追求更优提供了科学方法论。,按三步走战略,历经北斗一号、二号、三号,技术体制从区域有源、区域无源、到全球无源,能力水平从解决有无、追赶国外到比肩超越。,北斗三号系统总体方案从2011年开始,迭代演进了多个版本,逐步确立从比肩到超越国外系统,实现世界一流的目标。,北斗三号30颗卫星分三个批次,根据前序批次卫星在轨表现情况和总体方案的升级情况,逐批次升级技术状态要求,不断提高卫星性能。,服务类型从北斗二号的两种拓展至北斗三号的七种;从星地组网发展至利用星间链路的星间星地一体化组网;系统运行由依托地面控制发展至星座自主运行。

战略规划上

总体方案上

工程实施上

技术体制上

2.2.2 “顶层优化、融合一体”的技术体制

卫星导航系统的技术体制决定功能和性能。北斗系统从顶层对技术体制进行了优化设计,突破了多业务一体化、星间链路、异构混合导航星座、星载原子钟、下行导航信号等核心技术,为服务功能和性能全面提升奠定了基础。创建了导航定位/全球报文通信/星基增强/国际搜救/精密单点定位等多业务融为一体的卫星导航新体制,极大地丰富了服务功能;建立了全星座星间链路,实现了星与星间的信息传递,卫星轨道测量精度达到厘米级,实现了不依赖海外地面建站的全球高精度导航,并为自主导航提供了重要支撑;创新设计了国际首个地球同步/倾斜地球同步/中圆多轨道的全球异构混合星座,拓展了卫星导航系统的服务功能;研制了具有自主知识产权的星载氢钟和星载铷钟相结合的主备份卫星钟体系,确保了高精度测距与授时;设计了具有自主知识产权的下行导航信号调制模式,提升了北斗三号信号的抗多路径和抗干扰能力[2,3,6,7,20]。

2.2.3 “创新突破、自主可控”的攻关体制

关键技术自主创新方面,

针对工程建设的技术难点和核心关键,成体系安排160余项关键技术攻关。为确保攻关取得成效,由工程大总体作为甲方负责所有项目协调管理,由国内优势单位作为乙方开展具体研究攻关,由工程相关大系统作为丙方监督攻关成果;同步建立地面与在轨试验数字孪生系统,充分验证关键技术攻关成果,不断迭代完善,确保成果快速全面转化。

国产化器部件自主可控方面,

超前布局制定“工程型号引领、应用验证促进、分阶段实现、规模化带动”的自主发展路线,建立了“决策、咨询、执行”三层管理体系,成立专门协调机构负责总体决策,统筹研制、应用等各项工作;由专家咨询机构负责标准规范制定、基础性技术研究及技术问题协调等工作;由工程各系统负责元器件研制、验证与应用,研制过程中不断提出产品优化改进意见,有效促进产品研制成熟。自主可控实施以来,实现了关键器部件100%国产化。

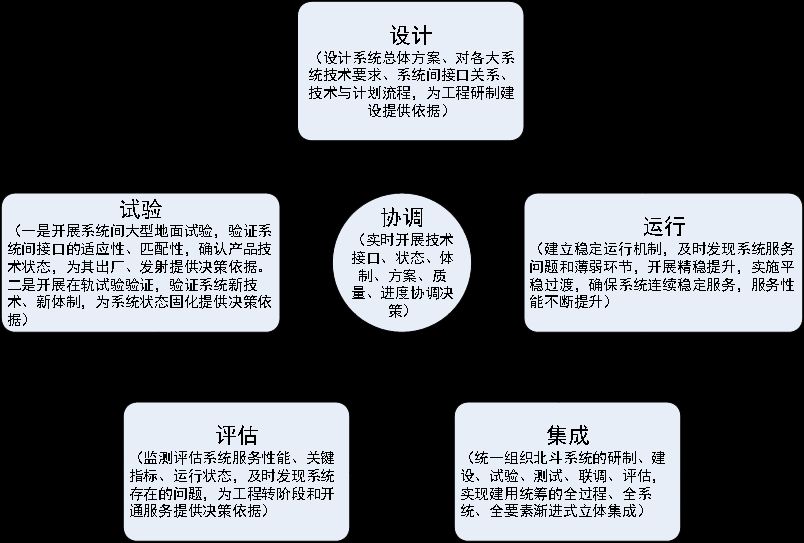

2.2.4 “六位一体、全程闭环”的状态控管模式

针对北斗系统特点,建立了“设计、试验、评估、集成、运行、协调”六位一体的状态控管模式,“设计”输出状态,“试验”验证状态,“评估”掌握状态,“集成”确认状态,“运行”优化状态,针对过程中出现的技术问题,一般问题直接协调解决,复杂问题经分析、研究和验证后协调解决。该模式实现了北斗系统技术状态的闭环控制与管理,如图4所示。

图4. 六位一体的实施模式

2.3 “并行推进、择优竞争”的建设管理体系

将总体设计、关键技术攻关、试验验证、研制组网、运行服务等工作流程优化,并实现高度并行、快速迭代,同时引入竞争择优机制,调动全国优势资源进行集智攻关。为此,建立了“并行推进、择优竞争”的建设管理模式,创造了两年半发射18箭30星、提前半年建成北斗三号系统的“中国速度”。

创建宇航产品组批生产新模式。

在传统单星单箭科研生产管理模式基础上,建立“集中设计、统一状态,全面投产、分批验收,流水作业、滚动备份”的宇航产品组批生产新模式,实现了星箭高密度按计划出厂。

研制流程全面优化。

建立卫星发射场远程测试模式,优化运载火箭发射场测试流程,并行开展多种服务的测试评估,将星星地对接时间缩短50%,测试评估时间由90天缩短至28天。

试验验证保障成体系推进。

构建了“星地一体、虚实结合、准确可信”的数字孪生试验评估体系,统筹开展在轨测试、星地对接、在轨试验、性能评估等工作,建立了“研制-测评-改进-再验证”的迭代演进模式,不断优化完善系统状态和性能,实现了“建成即服务、服务即见效”。

引入竞争择优机制,集智攻关。

研发队伍构建上,建立从总体到分系统,再到单机的多层次、多定点良性竞争格局。按照“同型异构保研制,实时递补保进度”的原则,安排两家卫星总体、两家载荷总体、两类卫星平台、多家关键单机进行多定点。推进策略上,30颗卫星采用综合评估、招标择优的方式,按批次分比例落实任务,既充分保持竞争压力,又最大程度调动各方积极性。

2.4 “体系保障、风险前移”的质量控制体系

2.4.1“四个体系”的质量可靠性保障

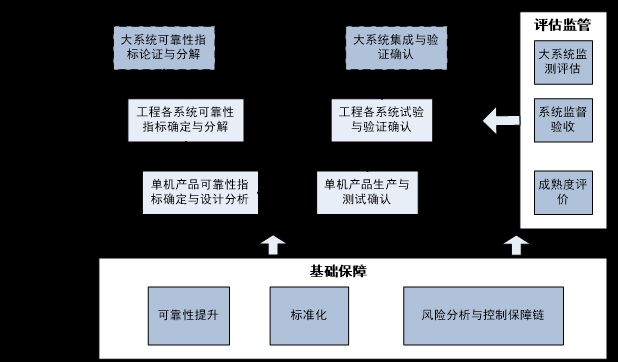

传统航天质量管理主要面向航天器,注重全过程质量控制和精细化质量管理,北斗系统质量管理坚持“覆盖全面、预防为主、控制源头、常抓不懈”理念,贯穿大系统-工程各系统-分系统及单机,增加了第三方评估监管和基础保障,建立“可靠性设计、测试验证、评估监管、基础保障”四个体系的质量管理模式,如图5所示。

图5. “四个体系”的质量管理模式

可靠性设计

主要针对大系统、系统、单机等不同层次,开展可靠性指标的设计与分解,建立可用性、连续性、完好性等质量特性指标体系。自下而上逐级开展各类仿真、测试、试验等,验证大系统、系统、单机等不同层次是否满足指标要求。大系统层面,建立地面试验验证系统,对总体方案及关键指标实现情况进行测试评估;系统与单机层面,开展单机级、分系统级和系统级测试验证工作,确保测试覆盖全面、体系完整有效。主要依托第三方对工程的可靠性设计、测试验证等全系统、全过程研制活动开展质量监督评价。大系统层面,建立全球连续监测评估系统,对北斗系统的服务性能开展监测评估;系统与单机层面,建立产品监督验收体系,实施关键单机、部组件成熟度评价。实施可靠性专项提升,实现单机、分系统、系统、大系统可靠性增长;成立北斗标准化技术委员会,构建北斗标准体系,促进导航产业健康发展。

测试验证

评估监管

基础保障

“四个体系”质量模式的建立,实现了北斗产品研制“零缺陷”、组网发射“零故障”、运行服务“零中断”的质量目标,确保了北斗三号工程18箭30星发射组网100%成功。

2.4.2 “控制保障链”风险分析与防控机制

针对进度、研制、发射、稳定运行等方面存在的多类风险,创新建立了“多源数据融合风险认知分析、定性定量相结合风险动态评估、分级传递和提前防范风险预警控制”的风险控制保障链,形成了风险“识别-评估-防控”闭环控制,实现了由传统 “质量前移”向“风险前移”的成功转型。

多源数据融合风险认知分析

,利用不同层次(大系统、系统、单机产品)、不同时域(初样、正样、试验阶段)、不同空域(地面、在轨)的多源数据,综合采用质量交集分析法、风险矩阵评估法等,进行多维度、全方位、全过程的风险识别与分析。采用定性分析与定量计算相结合的方法,对于识别出的风险进行综合评估,判断风险的发生概率、影响对象、危害程度等,并进行分类分级,根据风险因素变化情况和控制保障措施落实情况,持续开展风险评估,动态调整风险等级。将各个风险自上而下传递,分类分级制定防控和保障措施,及时发布风险预警信息,狠抓控制保障措施落实,在产品验收、系统转阶段、出厂评审等关键环节,对风险防控情况进行专项审查。

定性定量相结合风险动态评估,

分级传递和提前防范风险预警控制,

2.5 “问题导向、四位一体”的精稳运行体系

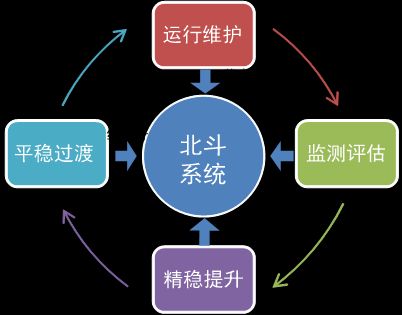

为确保系统连续稳定服务,构建了“运行维护、监测评估、精稳提升、平稳过渡”为一体的全流程、多手段精稳运行体系,如图6所示。该体系以问题为导向,通过“监测评估”发现问题、预判问题,通过“精稳提升”研究解决问题,通过“运行维护”落实问题解决措施,通过“平稳过渡”实现系统服务稳定、性能提升,实现了长期的精稳闭环控制。

图6. 北斗系统精稳运行体系

运行维护

创建运控、测控、星间、卫星等系统 “多方联保”机制,构建“内环(系统运行服务数据)+中环(产品研制状态数据)+外环(外部监测评估数据)”的三环数据融通体系,实施基于大数据、云计算、人工智能技术的智能运维,实现系统实时在线评估、快速故障诊断定位、故障预测与预警、辅助决策支持,提升科学化、智能化运行管理水平。构建全球分布监测评估网络,对系统服务性能与运行状态开展常态化监测评估,及时发现系统存在问题和薄弱环节。针对监测评估发现的问题,分析深层原因、研提解决方案,开展关键技术攻关与工程改进。从空间段、地面段、用户段、信号段等方面,有序实施北斗二号向北斗三号系统平稳过渡,保障系统过渡中亿万用户不受影响。

监测评估

精稳提升

平稳过渡

自2012年底北斗二号系统提供服务以来,系统8年来连续稳定运行从未发生中断,定位精度从10米提高到优于5米,为全球提供优质服务。

3 结语

北斗系统是复杂航天系统工程的成功实践,丰富了航天管理体系的内涵。在继承我国传统航天工程管理模式的基础上,针对北斗系统特点实现了创新与发展,形成了中国特色的北斗系统工程管理模式。科学管理和管理科学成就了北斗系统建设的高质量、高速度和高效率。北斗系统建设过程中摸索和建立的创新管理模式,已经在北斗工程中得到充分验证,可以为航天及其他领域工程管理提供借鉴参考。后续将建设以北斗系统为基础,更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时(PNT)体系,北斗工程管理模式也将随之不断创新、持续发展,推动北斗向更高层次、更高质量发展。

参考文献:

[1]中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统公开服务性能规范2.0版[EB/OL]. (2018-12-28).http://www.beidou.gov.cn.

[2]YANGYuanxi, GAO Weiguang, GUO Shuren, et al. Introduction to BeiDou‐3 Navigation Satellite System. NAVIGATION. 2019;1–12.

[3]YANGYuanxi, Mao Yue, Sun Bijiao. Basic performance and future developments of BeiDou global navigation satellite system[J]. Satellite Navigation.2020: 1-9.

[4]杨元喜.北斗卫星导航系统的进展、贡献与挑战[J].测绘学报,2010,39(01):1-6.

[5]杨元喜,许扬胤,李金龙,等.北斗三号系统进展及性能预测——试验验证数据分析[J].中国科学:地球科学,2018,48(5):584-594.

[6]郭树人,蔡洪亮,孟轶男等.北斗三号导航定位技术体制与服务性能[J].测绘学报,2019,48(07):810-821.

[7]蔡洪亮,孟轶男等.北斗三号卫星星地星间联合精密定轨初步结果[J].武汉大学学报·信息科学版,2020,45(10):1-8.

[8]YUANYunbin, WANG Ningbo, LI Zishen, et al. The BeiDou Global Broadcast Ionospheric Delay Correction Model (BDGIM) and Its Preliminary Performance Evaluation Results[J]. NAVIGATION. 2019: 1–15.

[9]RUANRengui, WEI Ziqing, JIA Xiaolin. BDS-3 satellite orbit and clock determination with one-way inter-satellite pseudorange and monitoring station data[J]. Acta Geodaetica et CartographicaSinica, 2019, 48(3): 269-275.

[10]中国卫星导航定位协会.中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2020)[R].2020-5-18.

[11]中共中央、国务院、中央军委对北斗三号全球卫星导航系统建成开通的贺电[N].人民日报,2020-8-1(03).

[12]钱学森,许国志,王寿云等.组织管理的技术——系统工程[M].//钱学森,等.论系统工程.长沙:湖南科学技术出版社,1982.

[13]马兴瑞.中国航天的系统工程管理与实践[J].中国航天,2008(1):7-15.

[14]花禄森.系统工程与航天系统工程管理[M].北京:中国宇航出版社,2007.

[15]郭宝柱.航天工程管理的系统观点与方法[J].中国工程科学,2011(4):43-47.

[16]王礼恒.中国航天的科学管理[J].中国工程科学,2006(11):1-6.

[17]栾恩杰等.工程系统与系统工程[J].工程研究,2016(5):480-490.

[18]朱一凡等译.NASA系统工程手册[M].北京:电子工业出版社,2012.

[19]孙家栋,杨长风等.北斗二号卫星工程系统工程管理[M].北京:国防工业出版社,2017.

[20]Ruan R, Jia X, Feng L, Zhu J, Huyan Z, Li J and Wei Z. Orbit determination and time synchronization for BDS-3 satellites with raw inter-satellite link ranging observations. Satellite Navigation, 2020, 1(1): 159-170. https://doi.org/10.1186/s43020-020-0008-y

内容来源于《工程管理前沿》 中国北斗卫星导航系统

编辑:武中奇

点亮让更多人了解北斗