在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

拿我故事换你酒

如果大家看过国产的抗美援朝战争片《我的战争》,就一定会对电影后期志愿军的集群冲锋有着非常深刻的印象。

不得不说,导演为了烘托气氛,可谓是黑了志愿军一把。

其实大家都是被导演给忽悠了,真实的志愿军可不是像电影里面那样冲锋,在电影里面导演为了烘托大场面,才会让一大群志愿军发起了一次集团冲锋。

像这样的人海战术在电影看看就得了,要知道像这种人海战术的冲锋简直跟找死没有什么区别。

大家都知道美军是属于典型的重火力部队,他们的机枪都是装配到班以上的级别,电影里面这种大面积集群冲锋简直就是找死。

一战时期的索姆河战役中,英军就是这么集群冲锋,结果愣是创造了79万人的伤亡,在一天之内被德军马克沁重机枪干掉了几万人,所以人海战术的冲锋在一战之后基本上是不存在的事情。

尤其是朝鲜战场上的美军,当时的美军火力可是志愿军的好几倍,这种冲锋简直就是找死的存在。

而志愿军真实的冲锋是什么样子的呢?这里我推荐大家去看电视剧《战火熔炉》或者以前的《三八线》,这两部电视剧里面对于志愿军冲锋是有相当大的还原。

说到志愿军冲锋,就不得不说到著名的冲锋战术“三三制”了。

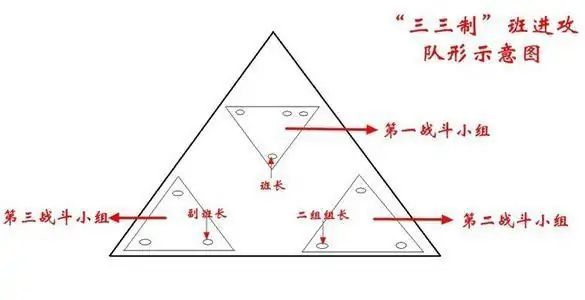

“三三制”的战术标准就是以班为单位分成三个战斗小组,每个小组三个人,呈三角形的攻击方式进行冲锋,组内三人分别担任进攻、掩护和支援的作用,三个战斗小组成品字型自行发起冲锋。

打头阵的是两个射手在前,组长在后,而后边的是两个小组中的一个射手在前,掩护和支援在后,互相之间配合就能发挥出奇效。

这种冲锋方式非常有效,大概二十七个人,也就是一个排左右的兵力,就能覆盖800米左右的战线了,这对于志愿军的好处是显而易见的。

“三三制”战术使得众人分散冲锋的同时又不会太过于分散,相互之间又有配合,使得志愿军在美军的火力面前可以互相掩护,又能互相之间配合作战,效果非常明显拔群。

所以看到一些电影里面志愿军人海战术的画面你看看就得了,真实的冲锋要真这么做了简直就是找死。

毕竟别人的重机枪面前,一切的人海战术都是在给对面送人头,人家的机枪可以把人海战术当韭菜一样收割。

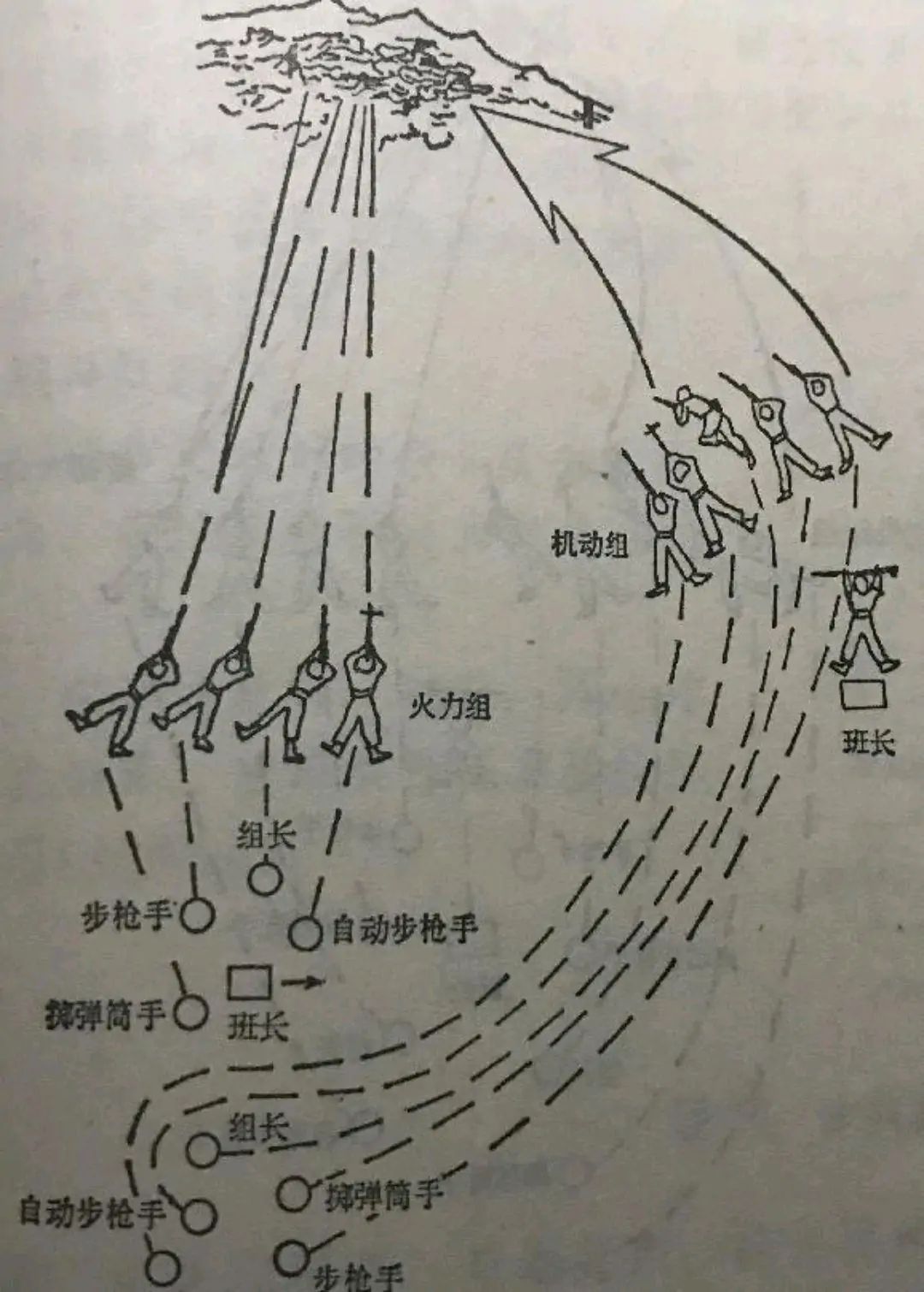

下图就是一副经典的“三三制”进攻队形照片(当然也包含一些其他的作战小组)在山坡较缓一面,也就是主攻方向上,人数较多,用于快速突破阵地撕开突破口扩大战果。

在山坡的一面,两至三个三人攻击小组交替掩护前进,从侧翼迂回。

而在山脚下位置,我们可以看到这里的部队简单分成了三部分。

左下山脚处是一个迫击炮小组,携一门60迫提供曲射火力支援。中间是指挥组,在敌人直射火力的死角区以望远镜指挥作战。右侧红圈那两人则是狙击小组,携一支步枪对山顶敌军进行精确射击(优先顺位是指挥员、重火力、医疗兵,最后才是普通士兵)。

“三三制”战术更重要的是还可以帮助新兵成长,提高单兵综合素质。

不管是解放战争还是建国后的抗美援朝,我军都有众多的新战士。如果是普通的“成长模式”,班长直接领导数个乃至十几个新兵,管理和领导起来会比较困难。

而“三三制”下,在一个班内,由老兵担任战斗小组的组长,带两个新兵,一对二“培训”,这样就可以更快帮助新战士成长。

在朝鲜战场上,就有大量这样的例子。

1951年4月,在第五次战役的雪马里战斗中,担任战斗小组组长的刘光子,带着两个新战士俘虏了英军王牌部队“格洛斯特营”63名英军士兵。

1952年10月的上甘岭战役中,志愿军12军31师91团5连的老兵(班长)李峰带着两个新兵奉命坚守上甘岭左侧597.9高地的第3号阵地,这两个新兵,一个叫胡修道,一个叫滕士生。

可以说,三三制对于新战士的成长是极为有利的,除了培养新战士,战斗小组内的成员还可以互相学习,比如学射击、刺杀、礼节之类的内容。

经过长年的艰苦卓绝的战争,解放军总结了一套独特凶猛、非常实用的单兵和班排战术动作,并依靠其打遍天下无敌手。

抗美援朝战争结束后,美国的军官也曾对中国志愿军的“三三制”战术做出高度评价,称中国军队完美的利用了自己军队的优势,弥补了自己装备的不足,进可攻,退可守,是中国志愿军制胜的法宝。

解放军在抗美援朝战争中,将步兵战术发展到了巅峰状态,尽管武器简陋但面对武装到牙齿的美军也丝毫不落下风。

致敬所有的英雄前辈,光影无言,历史有声,虽然那场战争已经过去70年,但是我们不能够忘记,更不能误解。

志愿军战士们在那场战争中也的确付出了巨大的牺牲,但他们完全是为了体现自己的战术价值而去拼杀,绝对不是所谓的“人海战术”。

当年的朝鲜战争究竟是怎么一回事,我们还存有多少误解?如果您想了解关于朝鲜战争更多台前幕后的历史故事,推荐您看看这本《决战朝鲜》。

这样的故事,数不胜数。读这本《决战朝鲜》,让那些最可爱的人,永远活在我们心中!