在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

我们南方冬天是不囤白菜的。

即使下了雪,也可以去地里,扒开雪,现摘现吃。

但红薯不一样,必须在冰霜到来之前收了,窖藏起来,不论红薯白薯,挨挨挤挤堆着码着,一个冬天都不坏。

我们龙田人管白薯叫白红薯,红薯还叫红薯,可见这能生吃的白薯是后来才有的,早先只有煨着吃煮着吃的红薯,就像乌克兰大白猪一样,楞生生闯入花猪原产地宁乡。

红薯拿去喂猪,似乎有点可惜了。

在我们乡下,好白菜和好红薯都给猪拱了,因为猪就是钱。

粮食从来都不值钱。

红薯是杂粮,淀粉足,喂猪数一数二,所以喂猪的人家都得藏一窖红薯。

稻谷晒干了可以贮藏在仓库,红薯不行,红薯会痨,必须藏在地窖里,恒温恒湿,安全过冬,品相好的,第二年还可以做种。

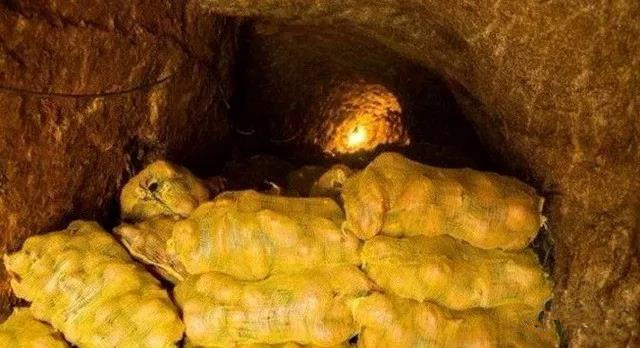

我印象中的红薯窖,有地穴式的,也有窑洞式的。

地窖一般挖在室内,下去得踩着小梯子,不很深,人在里面得猫着,用竹篮子或搪瓷脸盆捡红薯,上面的人先把梯子抽走,地窖里的人才能把红薯端上来,这是女人和孩子的法子,男人不必这么麻烦,两手一撑下去了,两手一撑又上来了。

我伯母家的地窖离火塘不远,所以煨红薯吃真的是seven-eleven。冬天外面飘着大雪,北风呜呜,男女老少围着火塘扯谈,口干了有茶,小饿了就煨红薯吃,红薯是现成的,火灰也是现成的,一跨脚的路,一火钳的事。

有一回我闯祸,被我妈追着打,我一转身溜进伯母家,掀开地窖活板,跳下去,又从里面把活板搭好,蹲着不敢大喘气。不一会果然听到我妈的声音,我伯母的声音,那叫一个如雷贯耳!我妈用火钳敲着活板,“出来吧,窖板都放反了!”

我相信伯母是不会出卖我的。

自从钻了一次地窖,我再也不好意思说自己“下不得地”了。

兔子下崽之前,伯母把兔子放进地窖里,布头软草垫着,几天之后,端出来的是一窝肉乎乎的小兔子。

想吃豆芽菜的话,还用搪瓷脸盆,浅水泡着绿豆,放到地窖里,几天之后,端出来的是一簇簇鲜嫩的豆芽。

这种神奇的地窖后来慢慢消失,只剩下窑窖。

窑是水平进出的洞穴,因为只是用来贮存,所以喊窑窖。

如果住人,还叫窑洞,湖南没有窑洞,但是湖南人曾经住过窑洞,睡过炕,写过《论持久战》。

窑字从穴从缶,本意是指烧制陶器的洞穴,烧出了青花瓷,烧出了火红的新中国。

窑窖一般在山坡太阳照不到的地方,宽一米左右,深五六米,高两米。大美宁乡多丘陵,找地方挖个小窑窖不难,就近红薯地,很方便,活板一摞,挂个小锁。“锁好看,钥匙有精美的样子,你锁了,人家就懂了”。

三十年前我父亲肩挑手挖修了一个屋坪,国土所的人在我家也吃过了饭喝过了酒,地基却没有批到。父亲只好在地基上种了茶树,顺便在土壁上挖了个窑窖。

那个窑窖是我父亲一个人抠出来的。他上下活板的样子好像里面囤着一万两黄金,而不是六百斤白红薯。

我家窑窖的土山上基本上没有乔木,都开荒成了菜地、红薯地、棉花地,或者花生地,山坡上零散错落着一些坟茔,有本家,也有别姓。

山的西边,自南向北有一条防空洞,很有些年头了,我们曾经打着火把去探过险,看看有没有当年的民兵落下的没找到,蝙蝠倒有不少,吊在洞顶上,像死了一样,后来火把没油熄灭了,我们吓得屁滚尿流,摸着黄土壁爬了出来,腿抖得厉害,怎么站也站不起来。

我上初中的时候,不知谁家把防空洞的南头截了,做了他自家的窑窖,不久北头也被截了。那些传说中的民兵武器就再也没有找到的可能,在里面生锈、发霉,好不可惜。

我没能住上我父亲设想过的半山别墅,但我喝到了他亲手种的茶。

茶树长的很好,堪堪遮住了昔日的窑窖和父亲的墓碑。岁岁清明,都能摘得两三斤好茶叶。龙田的茶叶不是炒制的,是熏出来的,讲究的用枫树的果球来烟熏,而不是锯木屑。

一条小径在荒草中寂寞蜿蜒,储藏红薯的窑窖还在用,苔藓如旧,阳光掠过茶树林,活板前却没有了父亲的背影。

来源:大美宁乡公众号