在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

8月15日,人民日报大篇幅登载《光山三记(新时代之光)》,记下光山生态、文化和英雄,更记下智慧之光。

光山三记(新时代之光)

光山是河南信阳的一个县。信阳出毛尖。

光山有座山,叫大苏山。大苏山有座寺,叫净居寺。净居寺门前东侧有棵树,是银杏树。银杏树上长着扇形叶子,那是银杏树的叶子;也长着椭圆形叶子,那是檀树的叶子;还长着卵形叶子,那是构树的叶子。

一根,三树,实不多见。 这棵树,不是一般的树,树龄有一千三百多年,是唐代的树。宋代诗人梅尧臣赞过此树:“百岁蟠根地,双阴净梵居。凌云枝已密,似蹼叶非疏”。

远看,树高二十多米,叶子繁密,像一朵绿色大蘑菇。近前,我张开双臂,想量一量树有多粗,绕行一圈,五米出头。

历经千年风雨而不倒,此树已成文物。是“活文物”。

净居寺也是文物。公元554年(北齐天保五年),高僧慧思来到大苏山结庵,开坛说法,净居寺由此成为佛教天台宗的名寺。苏轼来过,黄庭坚来过,唐、宋、明、清,很多文人墨客都来过。苏轼曰:寺在光山县南四十里,大苏山之南,小苏山之北……诗曰:徘徊竹溪月,空翠摇烟霏。钟声自送客,出谷犹依依。回首吾家山,岁晚将焉归。  记载历史与文化的苏轼《游净居寺诗并叙》碑,镌刻于公元1556年(明嘉靖三十五年),也是珍贵的文物。

记载历史与文化的苏轼《游净居寺诗并叙》碑,镌刻于公元1556年(明嘉靖三十五年),也是珍贵的文物。

光山历史悠久。周时称弦国。公元598年(隋开皇十八年),更光城为光山,光山之名自此始。

历史与文化的底子,熏得人心暖暖。 2012年底,光山评出“十大感动光山人物”,一位从广州空**业到光山的老人当选。颁奖词里这样写道:他是一位勇者,身患癌症,却志坚如磐,支撑着羸弱的身体,痴心于净居寺古碑碣的收集、翻译与整理…

他就是光山大苏山净居寺文化研究会会长、原县农业局局长——王照权。

县农业局在大苏山有个茶厂,茶厂旁边就是净居寺。在职时,王照权常去茶厂办公。他发现,寺里已经没有僧人。寺院破败、倾颓,在风雨中飘摇。寺里的文物散落各处,如一枚枚遗失的棋子。此后的日子里,即便退了职,退了休,即便罹患癌症,身体虚弱,他都没有撇开净居寺。

几个志同道合的老人,在古银杏树下找过碑,在西坡找过碑,在水渠里找过碑。袁宗光老人告诉我,有一次,村民说寺院门前的地沟里可能有碑,找来找去,发现地沟的入口在寺院后面。王照权打着手电筒先钻了进去。冬天,地沟里阴暗潮湿。俩人弯腰屈膝,艰难挪步,衣服、裤子沾了积水,冰冷瘆人。到了尽头,却没有发现碑,正失望之际,王照权一扭脖子,笑了起来:碑在,在他们头顶,不知何年何月何日,被人拿来当了盖板。  找到的碑石,有的断裂,他们用强力胶加水泥,小心翼翼地黏合。有的风雨剥蚀,部分缺失,让他们心痛不已。

找到的碑石,有的断裂,他们用强力胶加水泥,小心翼翼地黏合。有的风雨剥蚀,部分缺失,让他们心痛不已。

他们搜集、整理、修复和抢救自公元554年至1924年的古残碑五十三通,为大苏山文化寻根溯源提供了一批弥足珍贵的原始资料。之后,还要拓碑:将宣纸覆在石碑上,然后刷墨揭下,纸上就会显现与石碑上同样的字形。说来容易,做来难。他们先把碑擦拭干净,再将半湿的宣纸平铺在碑上,用毛刷子轻轻将宣纸凹入字里行间。待宣纸稍干,将丝绵缠成捆,将细沙包成包,细沙包置于丝绵捆之上,再裹成一个整体,像个沙锤。沙锤蘸墨,点在宣纸上。干这个,他们都是业余的。他们用业余的方法干着专业活计。

揭下的宣纸上,字迹醒目——历史的烟云,初时浓重,由远及近,渐渐清晰。

多年来,王照权等人多方奔走,联系社会知名人士到净居寺参观考察,组织召开学术研讨会,修建旅游石阶步道、摩崖石刻保护廊、古碑廊。还组织专家细致入微地考证、释文、校勘、注释、意译,编纂出版多种书籍。  王照权说过这样一句话:“但凡人的心中都蕴藏着火种。”我与他短暂地交流之后,便知道,这位风烛残年的老人,其实一直在用生命的灯盏,守卫着光山的历史与文化。

王照权说过这样一句话:“但凡人的心中都蕴藏着火种。”我与他短暂地交流之后,便知道,这位风烛残年的老人,其实一直在用生命的灯盏,守卫着光山的历史与文化。

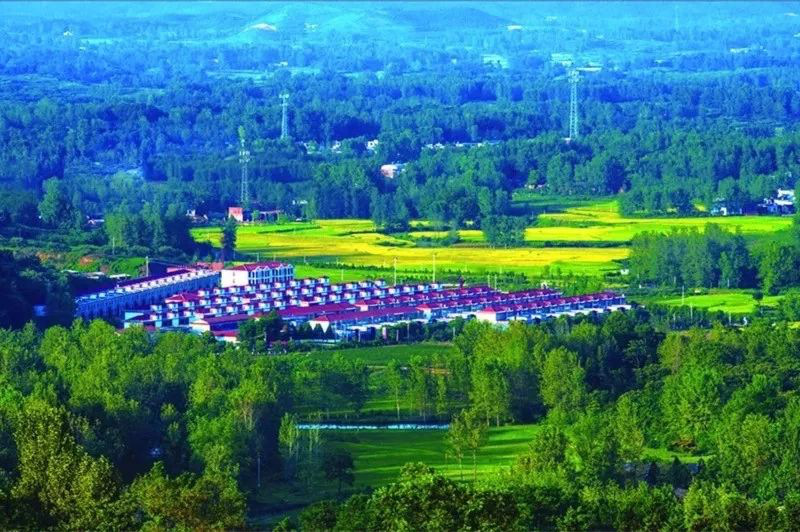

几位老人并不孤独。为了保护名山古刹,光山县召开大苏山净居寺规划设计座谈会。2015年,河南大苏山国家森林公园获准设立,近两千八百公顷的面积,净居寺、古树、清代茶园……与山水相绕,随云卷云舒,作为林区最珍贵的核心景观,向世人呈现。

光山北临淮河,南依大别山,地处鄂、豫、皖三省交界地带。光山自古英雄辈出。

行走于光山县城,随处可见“司马光”——司马光广场,司马光中学,司马光东路、中路、西路,司马光文化研究会,司马府。我们住的县上的招待所,也叫司马光宾馆。

光山便与北宋著名政治家、史学家、文学家司马光有关系。原来,光山是司马光的出生地。因为出生在光山,他的名字中才有“光”字。我们都知道司马光小时候砸缸的故事,司马光就是在光山砸的缸。

光山还是伟大的无产阶级革命家、政治家邓颖超的祖居地。

2006年,邓颖超祖居被国务院确立为全国重点文物保护单位。祖居在县城司马光中路白云巷内,是一座颇具清代建筑风格的院落。进入祖居,门厅的一块石壁上镌刻着邓颖超的手迹:“我愿意倾听人民和妇女大众的意见,好使我知道怎样为人民和妇女的利益去奋斗。”

院落幽静,朴正典雅。周恩来、邓颖超生前文物及生平事迹展室、题词碑廊及陈列展,让参观者深刻地感受到老一辈无产阶级革命家对党和人民的无限忠诚,对革命事业的鞠躬尽瘁。我的内心**涌动,乃至泪眼蒙眬。

1947年,刘伯承、***率晋冀鲁豫十二万精兵千里跃进,扼住长江门户,开辟豫、鄂战场,历经大小五十余次血战,歼敌近十万人。  我们走进位于光山县砖桥镇的文氏祠,此处,正是王大湾会议会址纪念馆。

我们走进位于光山县砖桥镇的文氏祠,此处,正是王大湾会议会址纪念馆。

1947年,刘邓大军进入大别山,深入敌后,在无后方依托条件下实施战略展开,所遇到的困难和艰险很多。由于部队长途跋涉,连日征战,指战员们都十分疲乏。后勤供给方面,人缺粮食,马缺饲料,枪炮弹药也愈来愈紧张。北方的战士初到大别山,吃不惯大米,听不懂方言土语。在此种情况下,有些人思想上产生了动摇,甚至对坚持大别山斗争能否胜利也产生怀疑,少数部队一时纪律松弛,直接影响了战斗力。  在生死存亡之际,中原局野战军总部于9月27日在此召开旅以上高级干部会议。会议连续开了三天三夜。刘邓首长没有谈战术制敌,而是讲军队纪律。王大湾会议后,通过发动群众,凝聚了大多数人的力量,经过半年多极为复杂而艰苦的斗争,刘邓大军终于在大别山站稳了脚,扎下了根,为日后的战略决战创造了有利条件,极大地加速了全国革命胜利进程。

在生死存亡之际,中原局野战军总部于9月27日在此召开旅以上高级干部会议。会议连续开了三天三夜。刘邓首长没有谈战术制敌,而是讲军队纪律。王大湾会议后,通过发动群众,凝聚了大多数人的力量,经过半年多极为复杂而艰苦的斗争,刘邓大军终于在大别山站稳了脚,扎下了根,为日后的战略决战创造了有利条件,极大地加速了全国革命胜利进程。

纪念馆内,保留着***、刘伯承旧居。王大湾会议期间,***、刘伯承曾在此居住。我进入***旧居,见一地青砖,凹凸不平;一张木桌,半新不旧,桌上,一个透明的玻璃罩里罩着一把**;一张木床,斑斑驳驳,床上,铺着蓝底白格的旧被子。革命的战火,已经被永久地定格与封存。红色的历程,让每一位后来者流连忘返,心生敬仰。

光山,的确是一座英雄的城。

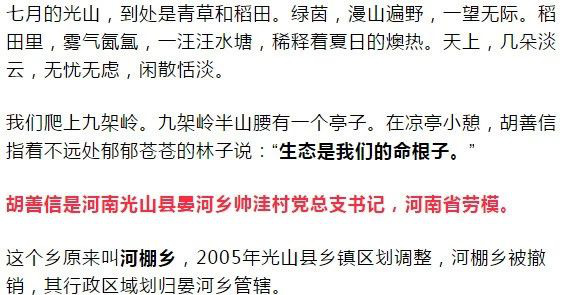

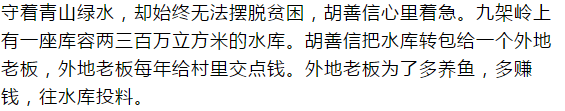

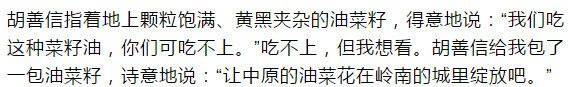

退休多年的老干部、光山县人大常委会原主任向正升如数家珍地介绍光山,我们这个地方,是一块智慧的土地,历史上出过名人,战争年代出过将军,和平年代出过院士。我们重视空军招飞工作,去年底,空军颁发“空军飞行员光荣家庭”荣誉匾,光山籍飞行员余峰和他的父母获得“首次评定飞行等级纪念”牌和“空军飞行员光荣家庭”荣誉匾。我们重视教育,年年有学生考上北大、清华……

第二天早上5点,天刚亮,我便上了街。

我随便拦了一辆“蹦蹦车”,说去哪一所高中门口看看。司机老彭说,那就去“二高”。二高门口,贴着一张红榜,上面写着高考的喜报。几日后我得知,这所中学,共有十三人进了北大、清华——这,只是光山县多所高中的其中一所。

当时,我与门口的保安闲聊。他叫曹永祥,今年五十七岁。我问他,你的孩子多大了,上没上大学?他说,2010年,儿子考进中国传媒大学,早毕业了,现在在北京混。

“混”字,他说得不“正宗”,但很响亮,很自豪。

来源:人民日报、智慧光山