在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

在手机继续浏览本文,也可以分享给你的联系人。

《太极拳论》数百年来被习练者奉为圭臬,但《太极拳论》出自何人之手人们莫衷一是,有人认为是王宗岳所写,有人却不以为然。今天,我们就来解密《太极拳论》的作者及与王宗岳的关系。

(一)《太极拳论》、《打手歌》为李鹤林所作

清咸丰二年(1852年),河南舞阳县知县武澄清于该县兵团渡镇盐店获得封面题有王宗岳的《太极拳谱》一本。该谱内含《太极拳论》、《十三势》、《十三势行功心解》、《打手要言》、《打手歌》等,其中《太极拳论》系该拳谱的首篇。但这篇《太极拳论》并非王宗岳所著,而是其师李鹤林在乾隆五十二年二月二日于唐村讲武堂的一篇训论。《解密王宗岳之生存时代》中已证实,是时王宗岳在唐村教书,并拜李鹤林为师。根据近年唐村发现的《李氏家谱》、《古拳谱》等史料中的详细记载,《太极拳论》、《打手歌》均为李鹤林所著。

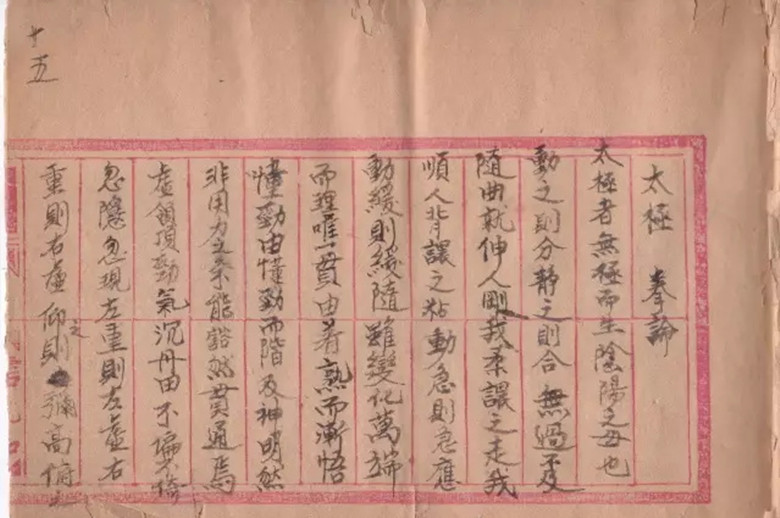

现将唐村《古拳谱》中的《太极拳论》录之如下:

太极者,无极而生,阴阳之母也,动之则分,静之则合。无过不及,随曲就伸。人刚我柔谓之“走”,我顺人背谓之黏。动急则急应,动缓则缓随,虽变化万端,而理惟一贯。由着熟面渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明。然非用力之久,不能豁然贯通焉!

虚领顶劲,气沉丹田。不偏不倚,忽隐忽现。左重则左虚,右重则右虚,仰之则弥高,俯之则弥深,进之则愈长,退之则愈促。一羽不能加蝇虫不能落。人不知我,我独知人,英雄所向无敌,盖皆由此而及也。

斯技旁门甚多,虽势有区别,概不外乎壮欺弱,慢让快耳,有力打无力,手快打手慢,是皆先天自然之能,非关学力而有为也。察“四两拔千斤”之句,显非力胜,观耄耋能御众之形快何能为?

立如平准,活似车轮。偏沉则随,双重则滞。每见数年纯工不能运化者,率皆自为人制,双重之病未悟耳!惟欲避此病,须知阴阳。黏即是走,走即是黏,阴不离阴,阴阳相济,方为懂劲,懂劲后愈练愈精,默识揣摩,渐至从心所欲。

本是“舍已从人”,多误“舍近求远”,所谓“差之毫厘,谬之千里”学者不可不详辨焉!是为论。

大清乾隆五十二年丁未岁次二月二日于唐村讲武堂

李鹤林

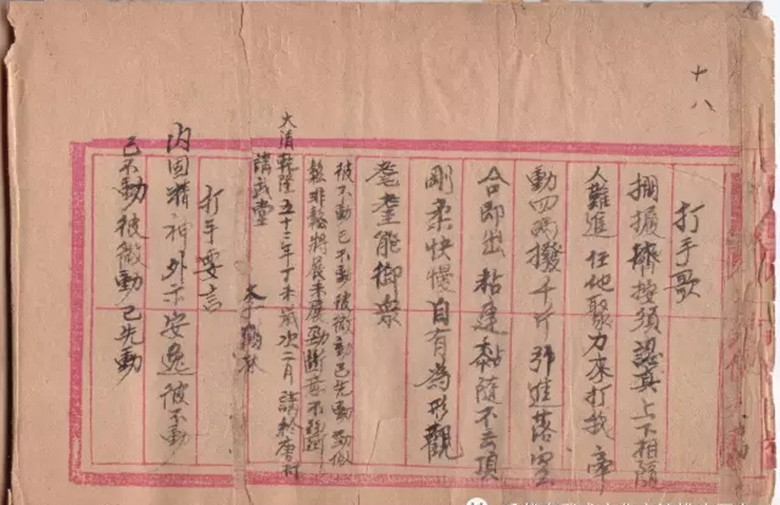

打手歌也为李鹤林所作。其全文为:

“掤捋挤按须认真,上下相随人难进,任他聚力来打我,牵动四两拨千斤,引进落空合即出,粘连黏随不丢顶,刚柔快慢自有为,形观耄耋能御众。”

彼不动,己不动,彼微动,己先动,劲似松非松,将展未展,劲断意不断。

大清乾隆五十二年丁未岁次二月二日讲于唐村讲武堂 李鹤林

打手要言:内固精神,外示安逸,彼不动,己不动,彼微动,己先动。

李氏流传之打的歌为七言八句,较王宗岳抄本打手歌多了两句:刚柔快慢自有为,形观耄耋能御众。这最后两句把打手在运动中要达到的状态、效果表达的清清楚楚。当时,不知是王宗岳将最后两句抄掉,还是在流传过程中将后两句丢失,还需进一步考察方知端倪。

(二)《十三势行功歌》《十三势论》为李鹤林的曾祖李春茂所作

李鹤林传授给王宗岳的其他太极拳理论还有:十三势行功歌。李元善所修《李氏家谱.十三势行功歌》中,其全文为:

十三总势莫轻视 命意源头在腰隙 变换虚实须留意 气遍身躯不少滞 静中触动动犹静 因故变化视神奇 势势存心揆力意 得来不觉费工夫 刻刻留心在腰间 腹内闻静气腾然 尾间中止神贯顶 满身轻利顶头悬 仔细留心向推求 屈伸开合听自由 入门引路须口授 功夫无息法自修 若言休用何为准 意气君来骨肉臣 想推用意终何在 益寿延年不老春 歌兮歌兮百四十 字字真切意无遗 若不向此推求去 枉费功夫贻叹惜

但因家谱保存不当,致使残缺,此《十三势行功歌》从“不老春,歌兮歌兮百四十字字真切意无遗 若不向此推求去枉费功夫饴叹息”为残缺。

此文本系根据李立朝藏本补正。

《十三势论》也是李鹤林的第八世祖曾祖李春茂所作。所作的年代为明崇祯年间,原题为《十三势草论》其全文如下:

一举动周身俱要轻灵尤须贯串;气宜鼓烫(荡)神宜内敛(练)无使有缺陷处无使有高低处无使有断虚处;其根在于脚发于腿主宰于腰形于手指由脚而腿而腰总须完整一气向前退后乃得机得势;有不得机得势处身便散乱其病必于腰腿求之;上下前后左右皆然凡此皆是意不在外面,有上即有下,有左即有右,如意要向上即寓下意,若将物掀起而加以挫之之意,斯其根自断乃坏之速而无疑;虚实宜分清楚一处自有一处虚实,处处总此一虚实,周身节节贯串,无令丝毫间断耳。

大明崇祯壬申年二月研拳草论 李春茂

这篇文章的最后一行字叫“落款”,也叫“款识”,是指人们在书信、文章、书画等作品的后边所写下的用于表示文章的终结,或者用于识别这件(篇)东西是哪位作者所作的字句。草论者,是表示这篇文章还没有最后定论。也就是说《十三势论》还要进行修改。

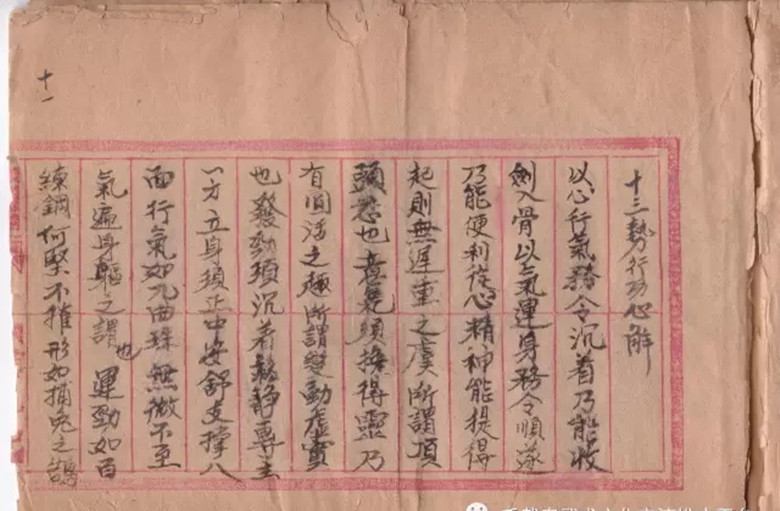

(三)、《十三势释名》、《十三势行功心解》为李仲所作

《十三势释名》为:长拳者如长江大海滔滔不绝,十三势者掤捋挤按採挒肘靠,此八卦也,进步、退步、左顾、右盼、中定,此五行也,合而言之,十三势也。掤捋挤按即坎离震兑,四正方也;採挒肘靠即乾坤艮巽,四斜角也,进退顾盼定,即金木水火土也。

〈十三势行功心解〉为:以心行气,务令沉着,乃能收敛入骨。以气运身,务令顺遂,乃能便利从心。精神能提的起,则无迟重之虞,所谓顶头悬也。意气须挽的灵,乃有圆活之趣,所谓变动虚实也。发劲须沉着松静专主一方,立身须正中安舒,支撑八面,行气如九曲珠无微不至,气遍身躯之谓也。运劲如百炼钢,何坚不摧。形如捕兔之鹄,神如捕鼠之猫,静如山岳,动似江河,蓄劲如开弓,发劲如放箭,曲中求直,蓄而后发,力由脊发,步随身换,收即是放,断而复连,往复须有折叠,进退须有转换,极柔软然后极坚硬,能呼吸然后能灵活,气以直养而无害,劲以曲蓄而有余,心为令,气为旗,腰为纛,先求开展,后为紧凑,乃可臻于缜密矣。

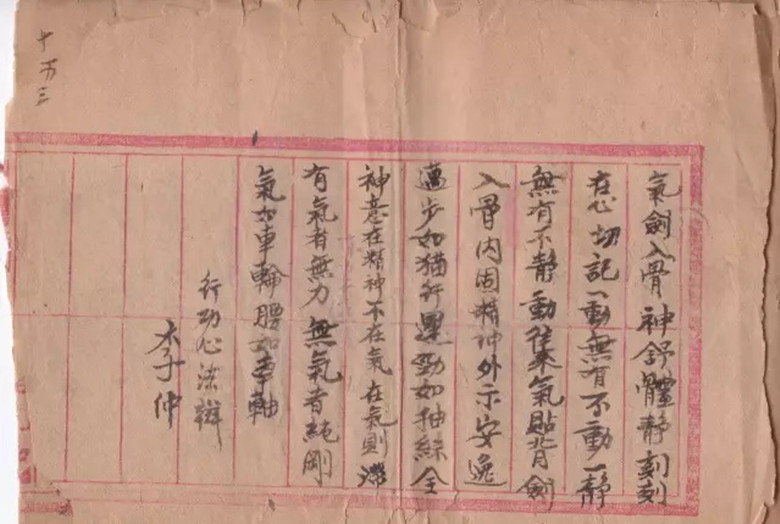

又曰:先在心,后在身,腹松气敛入骨,神舒体静,刻刻在心,切记一动无有不动,一静无有不静,动往来气贴背,剑入骨,内固精神外示安逸,迈步如猫行,运劲如抽丝,全神意在精神不在气,在气则滞,有气者无力,无气者纯刚,气如车轮,腰如车轴。

行功心法辩

李仲

上述拳谱拳论都有明确的作者,这一事实充分说明盐店本《太极拳谱》并非王宗岳之所作,而是唐村李氏汲取千载寺丰厚的武术文化营养、历经近二百年的研拳创艺、取精用弘的心血结晶。王宗岳只是怀着敬畏的心情,遵照“未成功器、勿名师门”的师嘱,在其所抄的《太极拳谱》封面,恭恭敬敬地写上了自己的名字,以示此抄本为自己所抄而已。

既然王宗岳师从于李鹤林,李鹤林系河南省博爱县唐村(原怀庆府河内人),为什么王宗岳的《太极拳谱》会在河南舞阳县发现呢?

这个问题我们在唐村的《李氏家谱》中,可以找到满意的答案。据《李氏家谱》记载,李氏第十世“李元臣,字清廉,配孟氏,行二,生一子如相,生一女,生于明崇祯六年癸酉五月八日,卒于康熙四十九年庚寅七月初八,早年随父浙江读习,文武双修,先后在安徽与河南舞阳传拳育弟。”(《李氏家谱·李元臣》)李元臣系李仲的次子,从李元臣起李氏族人边在舞阳“传拳育弟”,边在舞阳开盐店。

有人会说,盐是国家专营之物,为什么李家能够在舞阳开盐店呢?据与唐村李氏同宗的刘村《李氏家谱》记载,刘村第七代李兴镐在当时为“钦授修职,钦加盐运使”是一位主管盐运的大臣,有开盐店的便利条件。李鹤林子李永达与王宗岳系师兄弟,王宗岳在唐村教书期间,闲暇时也常到李永达的盐店与师兄弟的切磋武艺,相得甚欢。李永达年老之后,又由其子李嘉臻、李嘉际照管。李嘉际,文武双修,文品武德高尚,内功修为深厚,不仅武功了得,而且学识修养也名冠当时。温县著名的大清文武翰林闫翠峰,就是出自他的门下。为了感谢师尊培育之恩,入了翰林院之后,闫翠峰还将自己所用的印章两枚赠给师父李嘉际,并交待说“师父在沁河河南若有不便处,只要出示此两枚印章,万事勿虑。”熟知了上述情况,对于武澄清为什么会在舞阳盐店得到王宗岳《太极拳谱》的原因,应当适得其解吧?

千载寺武术文化交流推广平台

联系电话:15839166916